ترجمة وتقديم: محمد هاشم عبد السلام

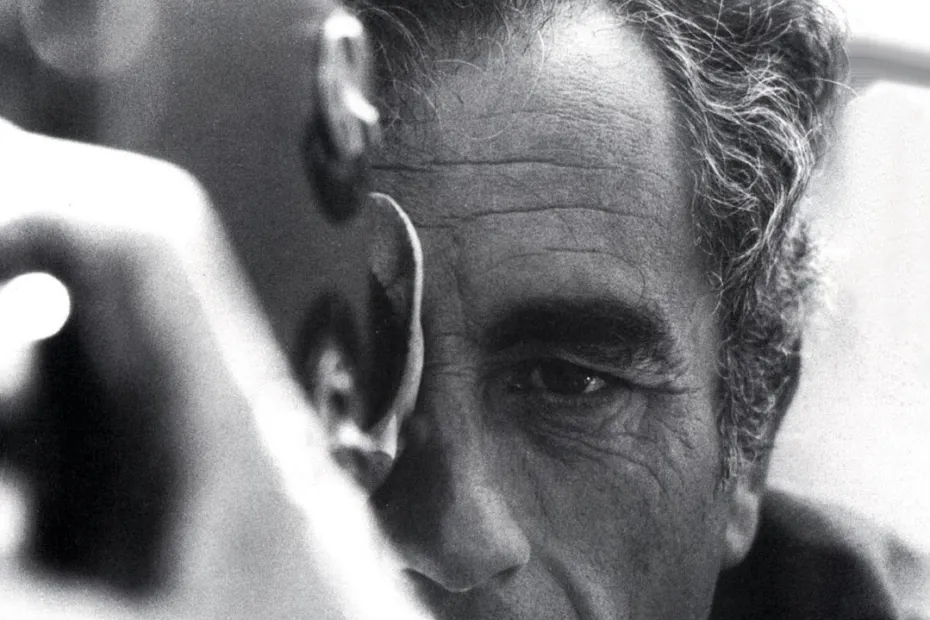

يعتبر المخرج الإيطالي المعاصر مايكل أنجلو أنطونيوني، المولد في 29 سبتمبر عام 1912، في مدينة “فيررا” الإيطالية، أحد أهم المخرجين السينمائيين الذين ظهروا في منتصف القرن الفائت. مخرج عرف كيف يعبر عما أراده بعمق، وبعين سينمائية غاية في الزهد والتجريد والصرامة. عين بعيدة كل البعد عما ألفناه في السينما العادية. إنها عين وجودية مثقلة بالهم الإنساني. عين عبرت بصدق شديد عن قلق ذلك العصر وأهواله. ومأزق الوجود الإنساني بصفة عامة والخواء المحيط به. دون فلسفة أو ادعاء.

تكون كناقد وكاتب سيناريو في وسط مدرسة الواقعية الجديدة مع روسيلليني وفيلليني وغيرهما من المخرجين الإيطاليين العظماء. ولا جدال في أن أنطونيوني قد شق لنفسه طريقًا مميزًا في التعبير السينمائي، بدا ألصق بروعة القصيدة الحديثة، وفرض تأثيره على كبار أساتذة الفن السابع. أخرج أنطونيوني عددًا من الأفلام التسجيلية والقصيرة في الفترة من 1943 إلى 1947 وما بعدها حتى 1950. حيث بدأ أول أفلامه الطويلة. من أفلامه القصيرة “ناس أكا” (1943) و”روما مونتفديو” (1948) و”قصة حب” (1950) و”فيللا مونستر” (1950).

ومن أروع ما قدمه أنطونيوني للسينما العالمية، بعد أن أتجه إلى الأفلام الطويلة: “الصرخة” – (1957) – “المغامرة ” (1960) – “الليل” – (1961) – “الصحراء الحمراء” – (1964) – “انفجار” (1966) – “نقطة زبرسكي” ( 1970) – “المهنة: صحافي” (1975) – آخر أفلامه هو “فوق السحاب” (1995). بالتعاون مع المخرج الكبير فيم فيندرز، الذي قام بإنهاء الفيلم، وذلك بعد مرض أنطونيوني.

يقول المخرج الكبير مارتن سكورسيزي إنه شاهد “المغامرة” أكثر من مرة. وفي كل مرّة سأل نفسه، “ما الذي لم أره في هذا الفيلم؟” إنها روعة وسحر أنطونيوني دون شك. سواء في “المغامرة” أو “الخسوف” أو “المهنة: صحافي” أو غيرها من الأفلام. إن شريطه السينمائي يرتقي بحق، كما قال أحد النقاد، إلى تورية المرئي في غير المرئي.

إنه بالفعل نوع خاص من المخرجين أصحاب العين البصرية المتميزة، والفكر الفلسفي العميق، والحس الإنساني شديد الرهافة. إنه من النوع الذي لا يريد أن يوضح أي شيء. ويقول إنه لا يريد أن يبدأ من فكرة، ولا يريد أن يشرح لجمهوره أو أن يخاطبه قائلا: “أن هذه هي فكرتي”. ويؤكد مرارًا أنه يريد فقط أن “يروي” وينشِّط مخيلة وعاطفة ووعيًا مشتركًا لجمهور ما. يجهله تمامًا، لكنه يدرك أمرًا مهمًا، هو أن هذا الجمهور يريد أن يعرف.

وعلى الرغم من أن أنطونيوني كان موهوبًا من الناحية الأدبية، إلا أنه استعان بعدد من كتاب السيناريو في عدد من أفلامه. مثل السيناريست الإيطالي الشهير “تونينو غويرا”. وأيضًا بني قصص أفلامه على عدد من الأعمال الأدبية المتميزة مثل، فيلمه “تكبير الصورة أو بلو آب”. على سبيل المثال. المأخوذ عن قصة بنفس الاسم للكاتب الأرجنتيني الكبير “خوليو كوتاثر“. ومن أشهر الممثلين الذين أبدعوا مع أنطونيوني: جون مالكوفيتش، وجاك نيكلسون، ومارشيلو ماسترياني، وماريا شنايدر، و فانيسا ريدجريف، وغيرهم.

عن تجربتي السينمائية

أنا لست مُنظِّرًا سينمائيًا. إذا سألتني ماذا يعني الإخراج السينمائي، فإن الإجابة الأولى التي ستخطر في ذهني هي: إنني لا أدري. الإجابة الثانية هي: كل أرائي التي تتعلق بالإخراج السينمائي موجودة في أفلامي. من بين أشياء أخرى، أنا ضد أي تجزئة أو فصل لمراحل العمل المتنوعة، مثل هذا الانفصال له قيمة عملية فقط. إن له قيمة عند كل هؤلاء المشاركين في العمل – فيما عدا المخرج، إذا أتفق أن يكون هو المؤلف والمخرج معًا. والحديث عن الإخراج كأحد المراحل في هذا العمل يعني الانزلاق إلى المناقشة النظرية التي تبدو لي متعارضة مع تلك الوحدة العضوية التي يلتزم بها كل فنان أثناء عمله. أليس أثناء التصوير يتم الوصول إلى النسخة النهائية للسيناريو؟ وأثناء التصوير، أليس كل شيء يخضع للمعالجة بطريقة تلقائية – من الموضوع إلى الحوار نفسه، فلا تتبلور الميزة الحقيقية التي يفصح عنها العمل حتى تسمع على أفواه الممثلين؟

بالطبع دائمًا ما تأتي لحظة الإدراك الحقيقي عندما تتجمع لدى الفرد أفكار معينة، وصور محددة، وحدس من نوع معين للتنامي وتطور الأحداث – سواء على الصعيد السيكولوجي أو المادي – يجب على الفرد أن يحوله إلى إدراك فعلي. في السينما، كما في بقية الفنون الأخرى. هذه اللحظة الأكثر دقة وحساسية – لحظة أن يضع الشاعر أو الكاتب أول انطباع له على الورقة. والرسام على القماش. لحظة أن يرتب المخرج شخصياته، والأدوار، والحركة، بحيث يؤسس من خلال تركيبات الصور واللقطات تلك العلاقة التبادلية بين الأشخاص والأشياء. بين إيقاع الحوار والتسلسل العام بكل إيقاعاته. حيث الكاميرا متكيفة والوضع السيكولوجي. لكن اللحظة الأكثر حسمًا في كل هذا تأتي بأن يستخرج أو يستقطر المخرج من كل الناس، وكل شيء محيط به، كل دلالة ممكنة، حتى يحصل على عمله مصبوبًا في قالب أكثر تلقائية. ربما يصبح أكثر ذاتية، وحتى أننا ربما نقول – بكل ما في الكلمة من معنى – أن العمل أكثر التصاقًا بسيرة المرء الذاتية.

كل مرحلة في مراحل إبداع فيلم لها نفس الأهمية. ليس حقيقيًا إمكان نشأة التمايز والتفضيل في الأهمية بينها. إنها تدخل كلها في التركيب النهائي. لذا قد يحدث، أثناء معالجة الموضوع، أن يكون نوع خاص من التصوير مطلوبًا أو مقررًا له – لقطة مُصحابة (ترافلينج) بطيئة. وعلى سبيل المثال ؛ يحدث أثناء التصوير، أن تتطلب شخصية أو موقف شيئًا من التعديل. بل ويحدث أثناء عملية الدوبلاج أن تتطلب جزئية أو أكثر من أجزاء الكلام الاستبدال بالكامل. بالنسبة لي، ما أن تأتي أول فكرة إلى رأسي، وتكون لا تزال غير مكتملة، وحتى يتم عرض الراشات (النسخ التي يطلع عليها المخرج مباشرة بعد التصوير)، فإن عملية معالجة إنتاج الفيلم تُؤلف عندي عملاً واحدًا متكاملاً. أعني أنني لا يمكن أن أهتم بأي شيء، في أثناء نهاري أو ليلي، خلاف الفيلم. لا تدع أحدًا يتخيل أن هذا موقف رومانسي – على العكس. إنني، أصبح نسبيًا، أكثر وضوحًا في نظراتي. أكثر انتباهًا. وأشعر تقريبًا كما لو أنني كنت ذكيًا، وأكثر استعدادًا للفهم.

لا أحد يستطيع أن ينكر أن سيناريو التصوير قد أصبح أقل تفصيلاً مما كان في السابق. أقل تفصيلاً حتى مما كان عليه منذ سنوات قليلة. اختفت الاتجاهات التقنية تقريبًا كلية. جنبًا إلى جنب بالتزامن مع، العمود الأيمن الخاص بالحوار في كتابة السيناريو. في سيناريوهاتي الخاصة، وصلت إلى درجة إسقاط الأعداد التي اعتدنا الإشارة بها إلى كل مشهد. (الفتاة المختصة بالسيناريو هي الوحيدة التي تستخدمها، لأنها تسهل لها عملها). وهذا، لأنه يبدو لي أكثر منطقية أن يتم تقسيم المشاهد في نفس الوقت الذي يتم تصويرها فيه. هنا لدينا بالفعل طريقة للارتجال.

لكن هناك ما هو غير ذلك، إنني نادرًا ما أشعر بالرغبة في إعادة قراءة المشهد الذي سيتم تصويره في اليوم التالي. أحيانًا أصل إلى المكان الذي سيتم العمل فيه ولا تكون لديَّ أية فكرة عما سأقوم بتصويره. هذا هو النظام الذي أفضله: الوصول عند اللحظة التي يكون التصوير فيها على وشك البدء. غير مستعد بالمرة. بكر تمامًا. غالبًا ما أطلب أن أترك بمفردي في المكان نفسه لمدة خمسة عشر دقيقة، أو نصف ساعة، وأسمح لأفكاري أن تهيم بحرية. أمنع نفسي من فعل أي شيء سوى النظر. أتلقى المساعدة من الأشياء المحيطة بي. نعم، الجماد، ربما حتى أكثر مما هو الأمر مع الناس أنفسهم. على الرغم من أن الأخيرين هم الذين يهمونني أكثر.

على أية حال، أجد أنه من المفيد جدًا تفحص المكان واستشعار أو استشفاف الجو العام أثناء انتظاري الممثلين. قد يحدث أن تتطابق الصور التي أمام عيني مع تلك التي أتخيلها في عقلي ؛ لكن هذه الحالة ليست كثيرة الحدوث. إذ غالبًا ما يتواجد هناك شيء زائف أو اصطناعي في الصور التي يفكر بها المرء. ها نحن ثانية إزاء طريقة أخرى للارتجال.

لكن هذا بصفة مطلقة، أحيانًا يحدث أيضًا أنه أثناء تجربة مشهد أغير وجهة نظري فجأة. أو أغيرها تدريجيًا، فيما يجهز طاقم الكاميرا الإضاءة وبينما أرقب الممثلين يتحركون ويتكلمون تحت أقواس الإضاءة. وأنا رأي أنه، في ذلك الحين فقط يكون بإمكان الفرد أن يصدر حكما مناسبًا أو تقديرًا جيدًا لمشهد ويُصححه.

أعزو أهمية كبيرة إلى شريط الصوت. ودائماً ما أحاول أن أوليه أكبر اهتمام. وعندما أقول شريط الصوت، فأنا أتحدث عن الأصوات الطبيعية. الضوضاء التي تحدث في الخلفية بدلاً من الموسيقا. بالنسبة لفيلم “المغامرة 1960″، لديّ تسجيلات لعدد كبير من المؤثرات الصوتية: كل النغمات الممكنة للبحر. الأقل أو الأكثر عصفًا. الأمواج المتكسرة على الصخور. دوي الأمواج في الكهوف والمغارات. لديّ مئات البكرات من الشرائط غير الممتلئة بأي شيء سوى المؤثرات الصوتية. ثم اخترت منها تلك التي تسمعها في شريط الصوت الخاص بالفيلم. بالنسبة لي، هذه هي الموسيقا الحقيقة، الموسيقا التي يمكن تتوافق وتتكامل مع الصور. الموسيقا التقليدية نادرًا ما تذوب في الصورة ؛ فهي في الغالب لا تحدث شيئًا سوى مساعدة المشاهد على النوم. وتمنعه أو تعوقه عن تقدير ما يراه. بعد تفكير طويل، وجدت نفسي نسبيًا ضد “الموسيقا التعقيبية التفسيرية”، على الأقل في أشكالها الحالية.

إذا اكتشفت شيئًا ما قديمًا وفاسدًا ؛ فإن الحل المثالي في مسألة المؤثرات الصوتية سيكون إبداع شريط صوت من الضوضاء. ثم اللجوء إلى قائد الأوركسترا لأجل أن يتولى تأديته. ولكن في هذه الحالة، أليس القائد الأوركسترالي الوحيد القادر على القيام بهذا هو المخرج نفسه؟ المبدأ الذي يكمن فيما وراء السينما، مثل هذا الذي يكمن وراء كل الفنون، يعتمد على الاختيار. إنه بحسب كلمات “ألبير كامو”، “ثورة الفنان ضد الحقيقة”، وإذا آمن الواحد بهذا المبدأ ثار التساؤل، ما الاختلاف الذي يمكن أن يحدث لمفهوم كشفت الحقيقة؟ وسواء أمسك مؤلف الفيلم بالحقيقة في رواية، في قصة أو مقالة جريدة أو في خياله الخاص، فما يهمنا هو الطريقة التي يتبعها لعزلها. لأسلبتها. لجعلها خاصة به، ومنتسبة إليه. حبكة “الجريمة والعقاب”، بصرف النظر عن الشكل الذي أعطاه ديستويفسكي لها، هي في النهاية حبكة عادية تمامًا. بإمكان البعض أن يجعل منها فيلمًا جميلاً جدًا أو قبيحًا جداً. هذا هو السبب تقريبًا بالنسبة لي لقيامي دائمًا بكتابة قصص أصلية لأفلامي. حدث ذات مرة أنني وقعت في الحب واحتضنت من النظرة الأولى رواية قصيرة بقلم “بافيزي”، وأثناء عملي عليها أدركت أنني أحببتها لأسباب مختلفة تمامًا عن تلك الأسباب التي جعلتني أفكر فيها من أجل الفيلم. وكانت الصفحات التي جذبت روحي إليها بدرجة كبيرة تلك التي ساهمت أقل مما يمكن في إعداد الفيلم. إذًا ثانية، إنه صعب جدًا أن تحصل على إسقاطات شخص على قصة شخص آخر حدد لها أبعادها في عقله هو. لذا، على المدى البعيد، وجدت أن إبداع قصة من نسيج كامل، من الألف إلى الياء، أكثر بساطة وسهولة. المخرج إنسان، لذلك فإن لديه أفكارًا ؛ وهو أيضًا فنان، لذلك فإن لديه خيال.

وسواء كانت أفكار هذا المخرج وخيالاته جيدة أو رديئة، فإنه يبدو لي أن لديّ فيضًا من القصص لأحكيها. والأشياء التي أرها، الأمور التي تحدث لي، تُجدِّدُ هذا الفيض أو المخزون باستمرار.

المراجع:

نشر في مجلة سينما كوارترلي. (عدد خاص عن أنطونيوني).