محمد هاشم عبد السلام

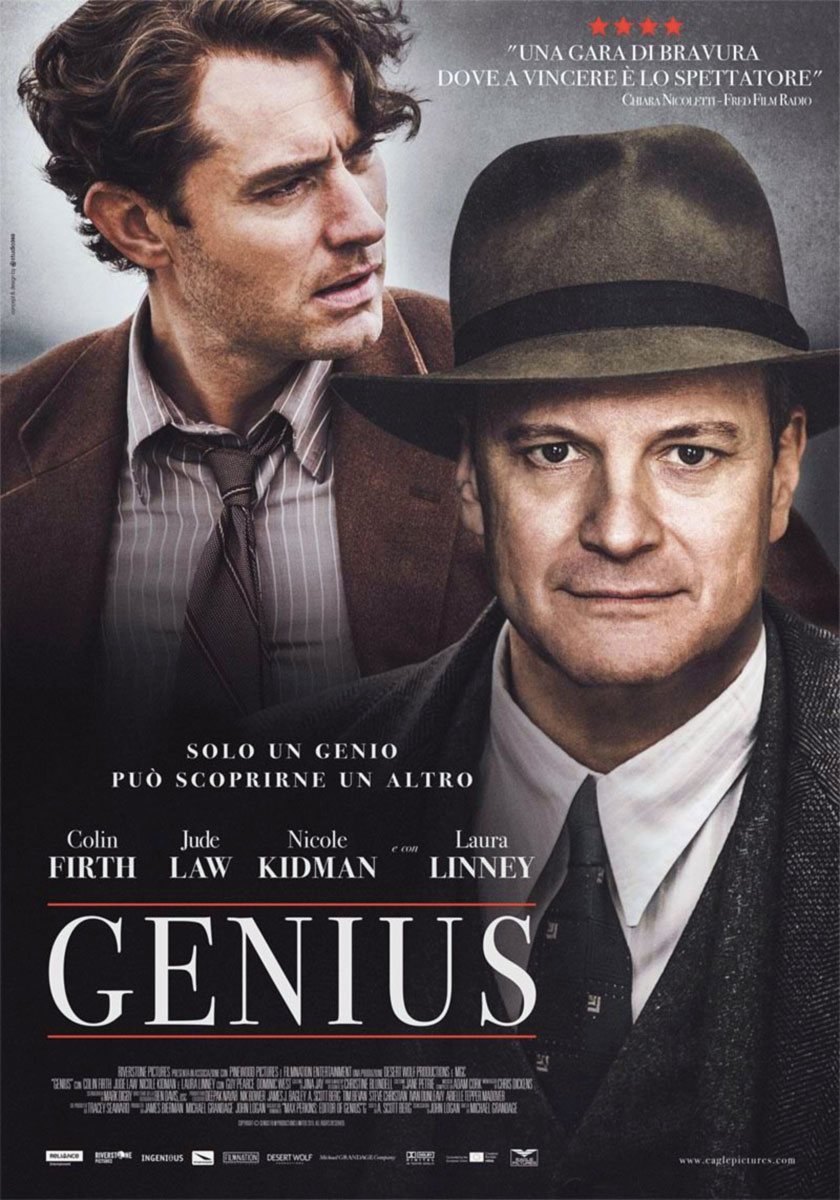

في رصيد المخرج المسرحي البريطاني المتميز مايكل جرانداج العديد من الجوائز المهمة، والنجاحات غير المسبوقة بالنسبة لمخرج لا يزال في منتصف الخمسينات من عمره. مؤخرًا، قرر جرانداج خوض تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة في حياته، والحقيقة أنه لم يخض التجربة في مجال السينما، بالأحرى قام بنقل خبرته العريضة في مجال المسرح ووضعها أمام الكاميرا فحسب. عبر فيلمه الروائي الطويل الأول، والذي حمل عنوان “عبقري“، قدم جرانداج نفسه للمجهور السينمائي على نحو لم يكن من المفترض أن يصاحب أول ظهور له، رغم اجتهاد مايكل في أن يأتي فيلمه بجديد، على الأقل، على مستوى الحبكة السينمائية.

عن العلاقة بين الكاتب والأديب المعروف “توماس وولف” (جود لو)، ومحرره الأدبي “ماكسويل بيركنز” (كولين فيرث)، يتمحور فيلم عبقري. وبالرغم من أن الفيلم هنا هو فيلم سيرة ذاتية، لكنه بخلاف المعتاد، لا يرتكز بالأساس على شخصية الأديب الكبير والشهير، وإنما عن المحرر الأدبي الخاص بأعماله، بدار نشر “أبناء تشارلز سكريبنر”، والتي عمل بها المحرر الأدبي الشهير ماكسويل بيركنز لما يقترب من أربعة عقود.

واللافت للنظر هنا أن غالبية الأفلام التي عادة ما تناولت سير الأدباء والمشاهير، ركزت بالأساس على طفولتهم ومراهقتهم وحياتهم بصفة عامة، وعلاقاتهم الأسرية، وتكوينهم الأدبي والفني، وغرابة العادات والطباع والتصرفات، وجنون العبقرية، إلى آخر كل ما يميز تلك الشخصيات ويُعتقد أنه كان وراء تألقها الإبداعي والفني والعملي. في حين يقف فيلم “عبقري” على النقيض تمامًا، فنحن لسنا بصدد حياة وأعمال توماس وولف، وما نراه بين الحين والآخر من مشاهد درامية مقتضبة لزوجته كانت بدافع الضرورة ولإبراز وتأكيد نقاط بعينها، وبخلاف هذا، لا شيء بالمرة عن خلفية وولف ونشأته وحياته وغيرها من الأمور المعتادة فيما يتعلق بالأفلام التي تتناول أو تسلط الضوء على حياة وأعمال الأدباء أو الفنانين بصفة عامة.

واللافت أن الفيلم هنا ليس عن الكاتب والمؤلف بقدر ما هو عن المُحرر الأدبي. تلك المهنة الشاقة، التي قد تبدو في نظر البعض غاية في الممل، وفي نظر الكتاب أن ممارسها ما هو إلا جزار بارد القلب وعديم الرحمة، لا يتورع مطلقًا عن إعمال ألوان أقلامه ماحيًا الكلمات والجمل والأسطر والفقرات، وواضعًا النقاط والفواصل والهمزات، ومستأصلا كل ما لا لزوم له أو زائد عن حاجة النص.

يسلط الفيلم الضوء أو بالأحرى يغوص في أسرار تلك العلاقة الغامضة، التي غالبًا ما تنعقد بين الكاتب والقارئ فحسب، من تدون تدخل أو تصور لتدخل أي عنصر ثالث خارج هذه العلاقة الثنائية المنعقدة بمجرد ذيوع اسم الكاتب والإمساك بعمله أو الاستغراق بين دفتي كتابه. أيضًا يلسط الفيلم الضوء على مهنة، لن نقول أنها منقرضة، ولكنها لم تكن موجودة بالأساس، وعلى نحو قائم وراسخ له أسسه ومعاييره وتقاليده في عالمنا العربي ودور النشر العاملة فيه، ربما باستثناءات قليلة على مضض، وعلى نحو عابر بالطبع.

إن مهنة المحرر هي بالفعل عماد صناعة النشر في العالم كله، وليس ثمة دار نشر أو كتاب يجاز للطبع من دون أن يمر على صاحب تلك المهنة المهمة، الذي كثيرًا ما يكون رأيه أكثر أهمية مما عداه، وله الكلمة العليا في النشر من عدمه. ونظرًا لقدم ورسوخ تلك المهنة بالخارج، كقدم دور النشر ذاتها، فقد صارت لها بطبيعة الحال الكثير من التقاليد العريقة والقواعد الصارمة التي على الجميع اتباعها. كذلك الكثير من الإيجابيات والسلبيات، والعديد من القصص الصحيحة وغير الصحيحة التي نسجت عن مواقف وقعت بين كبار الكتاب والمفكرين والأدباء وبين المحررين أو بينهم وبين أصحاب دور النشر بسبب المحررين.

إن تلك المهنة وتفاصيلها الدقيقة، حتى عندما يتم تناولها فيما يتعلق بأحد الأسماء اللامعة في عالم الأدب، وهو توماس وولف الذي لم يكن، بخلاف الغالبية العظمى من الكتاب، يدقق أو يراجع أعماله أو يهتم بما يسطره قلمه بأي حال من الأحوال، فهو لم يكن يستطيع إيقاف قلمه المتدفق على نحو جنوني عن الكتابة، ما من شك أنها لن تكون ممتعة كثيرًا للجمهور العريض، وستبدو مملة وفاقدة لكل تشويق ممكن، مهما كانت قوة الدراما أو الأداء التمثيلي أو الإخراجي.

الفيلم، الذي كتب له السيناريو والحوار الكاتب المسرحي “جون لوجان”، مستمد من السيرة التي وضعها “إيه. سكوت بيرج” تحت عنوان “ماكس بيركنز: محرر العباقرة”، وصدرت عام 1978، وتدور أحداث القصة في نيويورك في فترة الكساد الكبير، تحديدًا في نهاية العشرينات من القرن الماضي. بالمشهد التأسيسي بالفيلم، نرى بيركنز ممكسًا بالقلم الأحمر، ويقوم بالشطب على فقرات من مخطوطة الطباعة الخاصة برواية “وداعًا للسلاح” لإرنست هيمنجواي. بعدها تصل إلى مكتبه مخطوطة كبيرة الحجم، تناهز الألف صفحة، تحمل عنوان “أوه الضائع”. يعكف بيركنز على العمل عليها حتى تصير النسخة في النهاية قابلة للنشر والقراءة في ثلاثمئة صفحة فحسب، ويغير اسمها إلى “انظري باتجاه المنزل، يا أنجيل”.

لم يكن بيركز مدركًا أنه يطلق في سماء الأدب الأمريكي اسمًا ستكون له شهرة كبيرة وله تأثيره على العديد من الكتاب اللاحقين، ومنهم جيل الـ “بيت” الأدبي الشهير، الذين يعتبرونه أبًا روحيًا لهم. فقد ذاع صيت الرواية وحققت أعلى المبيعات، وبات اسم وولف بين ليلة وضحاها يتردد، في العصر الذهبي للأدب الأمريكي، مثل اسم عمالقة الأدب الذين أطلق بيركنز أعمالها من قبل، “إرنست هيمنجواي” و”سكوت فيتزجيرالد”. ومن هنا، وبعدما فقد إيمانه بنفسه ككاتب وسُدت أمامه كل السبل وفقد الأمل في نشر مخطوطته، تنعقد صداقة وطيدة بالفعل وبالغة الروعة والعمق بين المؤلف الشاب توماس وولف والمحرر المخضرم ماكسويل بيركنز.

لم تكن تلك الصداقة سهلة على أية حال، فقد كان وولف على قدر كبير من التشتت والجموح والنزق، وغرابة أطواره، ويتسم إيقاعه بعد الاتزان، كما كانت أنانيته بارزة وتصرفاته المتسمة بالصفاقة لا تغفلها العين، كل هذا وما هو أكثر منه كان ملحوظًا للغاية على وولف وتصرفاته. في حين كان تدفقه الأدبي غير المحدود ينم، إن جاز التعبير، عن موهبة برية شاردة، بحاجة إلى من يمسك بلجامها ويحجمها ويوجهها. وكم كان محظوظًا أن يكون مروضه على قدر كبير من، دماثة الخلق والهدوء والصبر والاتزان، وأيضًا المهارة العملية والعين المدربة وصاحب خبرة كبيرة، وفي رصيده الكثير من الأعمال الخالدة التي مرت من تحت يديه وأطلقها في سماء الأدب. وكما طوّع بيركنز نص وولف الأول طوّع علاقتهما ووصل بها إلى حدود إنسانية معقولة ومقبولة، لكن هذا لم ينبطق على أية حال على تدفقه الأدبي.

فبعد فترة وجيزة من نشر الرواية الأولى عاد وولف بمخطوطة أخرى بعنوان “عن الزمن والنهر”، شحنت فوق عربة، بها حزم من الأوراق الموضوعة في أربعة صناديق. ولم يكن وولف راغبًا عن التوقف عن مواصلة كتابتها لولا تدخل بيركنز. استغرق إعداد المخطوطة لتصبح قابلة للقراءة تسعة أشهر، والعديد من جلسات العمل الممتدة لساعات لا ينتهي، وعامين تقريبًا حتى أخذت شكلها النهائي، لم يخل فيها الأمر من الجدال والنقاش والخصام أيضًا، بالرغم من وولف وصل به الأمر لدرجة كان متأكدًا فيها أن موهبته لا قيمة لها ولا تساوي شيئًا من دون بيركنز. تلك الرواية، التي حققت أعلى المبيعات أيضًا، أدت إلى وقوع قطيعة تامة بين وولف وبيركنز، لم يصلها سوى مرض وولف الخطير، قبيل وفاته المبكرة في عام 1938.

بين الحين والآخر، وأثناء نسج العلاقة بينا وولف وبيركنز، كان جراينداج يتطرق إلى زوجة بيركنز “لويز سوندرز” (لورا ليني)، وعشيقة وولف مصممة ومهندسة الديكور المسرحي “ألين بيرنشتاين” (نيكول كيدمان)، التي كانت راعيته أيضًا وتركت من أجله زوجها وأسرتها، والتي وصل بها الأمر في بعض الأحيان إلى الغيرة من علاقة وولف وبيركنز، وذلك بعدما حل محلها في حياته وصارت هي إلى الهامش، ونفس الأمر أيضًا انطبق على زوجة بيركنز وبناته الخمس.

وقد أدت نيكول كيدمان دور ألين بيرنشتاين على نحو غاية في الخفوت والضعف والفتور، فمساحة الدور من ناحية ومتطلباته من ناحية أخرى لم تسمحا لها بأكثر من مجرد أداء لممثلة عادية فحسب، مفتعلة وغير مقنعة في هيستيريتها وعدم اتزانها، الذي من المفترض أن علاقة توماس وبيركنز قد تسببت فيهما. كذلك يجب ألا نغفل أن جراينداج مسئول على نحو أو آخر عن الشكل الذي ظهرت عليه شخصية ألين، وربما كانت هذه رغبته أيضًا. وتلك المشكلة نلاحظها ليس فحسب مع شخصية ألين.

أيضًا شخصية وولف المتسمة بالكثير من الأداء المفتعل، والذي حاول من خلاله جود لو أن يظهر مدى العبقرية والجنون والشطح الذي عليه الشخصية، لم يكن مقنعًا في جميع الأحوال، ومال إلى المبالغة إلى حد بعيد في العديد من المواقف والمشاهد. والمشكلة أن العلاقة بين وولف وبيركنز، والتي كانت بالقطع على قدر كبير للغاية من التركيب والتعقيد، عجز مايكل جرانداج عن الخوض في أعماق تفاصيلها، وإيصالها بمنتهى الحيوية والحرارة والطزاجة، وأيضًا العمق الذي كانت عليه بينهما.

إن رسم الشخصيات والأداء والحركات والتصرفات والحوار، التي غلب عليها جميعًا الطابع المسرحي الذي هو أساس عمل المخرج وحتى كاتب السيناريو، وبالطبع طغيان التصوير الداخلي بديكوراته الرتيبة ورمادياتها الكئيبة المملة وغلبة الإضاءة الاصطناعية، ناهيك عن حركة الكاميرا الثابتة، والكادرات الساكنة في الغالب على امتداد الفيلم الشديد الكلاسيكية في إخراجه، وهذا ليس عيبًا بالقطع عندما يكون متعمدًا ومقصودًا لذاته لأغراض يرغبها المخرج ويريد إيصالها على نحو من الأنحاء، وليس مجرد الاستسهال أو اللجوء للمسرحية فحسب، كل هذه جعلت الفيلم أقرب للمسرح منه إلى السينما.