محمد هاشم عبد السلام

يستهلّ محمد سويد (كاتب وناقد ومخرج لبناني) الطبعة الثانية من كتابه الممتع والمُحزن “يا فؤادي: سيرة سينمائية عن صالات بيروت الراحلة” (رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2025، 240 صفحة) بافتتاحية مقبضة عن نسف بناية “سينما ريفولي” وتدميرها بالديناميت، مقارناً الأمر بحادثين فارقين في التاريخ المعاصر: هيروشيما، وبُرجا “المركز العالمي للتجارة”.

مقارنة أو مبالغة تثير أسئلة عدّة، كالتي تستدعيها القراءة المشوّقة لفصول الكتاب، عن ذكريات وأفلام ونجوم وأسماء، التهم ظلام السينما حيواتهم، وغَفل التاريخ في أغلب البلاد العربية عن ذكرهم. يحاول سويد، عبر استرجاعه الأمين، المنطلق من سيرة وذكريات، إعادة إحياء ماضي أرباب السينما وطليعتها وروّادها، لا مجرّد سرد أرقام وإحصائيات عن أسماء وتواريخ بناء صالات بيروتية وهدمها. ما يطرح أسئلة عويصة: هل الحياة أهم، أمْ السينما؟ هل ينمّ الشغف بحكايات صالات وأطلالها وذكرياتها وأناسها، والماضي برمّته، عن سوداوية؟ هل ذكريات الناقد معها تهمّ سواه؟

يطرح سويد الكثير عبر جهدٍ رصين، حاول فيه بأمانة ورشاقة رصد تاريخ صالات، أو “قِبلات النظر”، على حدّ وصفه. فالصالات قِبلات نظر له في كلّ ساحة وشارع. صالات اختطفها النسيان، ولم يعد لها من قيمة خلال مرورها في ذاكرته المنهكة بالصُوَر. لا يكتفي بتأريخ صالات وأفلام فقط، إذْ يحاول أيضاً استعادة صورة بانورامية منسيّة لأحوال مجتمع ومدينة، في عقود، بتأكيد صادق أنّ الإنسان لا يستمرّ ويواصل الحياة مدفوعاً بالذاكرة، بل بالنسيان.

وللنسيان، الآفة الكبرى للإنسان، وجه آخر، لولاه لما بذل سويد محاولته القيمة هذه. ولأننا كعرب لا نبالي كثيراً بالتأريخ والتوثيق والحفاظ على الذاكرة، ونؤثر عيش اليوم بيومه، انعكس هذا على تصدّيه لرصد تواريخ أغلب الصالات البيروتية، والحكايات الكامنة وراء إقامتها وتوقّفها وهدمها. لذا، تكثر لديه الكلمات اللايقينية: يُستشفّ من، لو سلّمنا جدلاً، الزعم، التكهّن، لا دليل، رواية غير مؤكّدة. وهذا، إلى أنْ يذكر صراحة، لاحقاً: “إذاً، من أين تبدأ الحكاية، ومع أي صالة؟”.

يرصد سويد بدايات تأسيس السينمات في بيروت، معطياً خلفية تاريخية غير منهجية أو يقينية عن البدايات، وكيف حلّت السينما محل خيال الظل وخيم القراقوز والحكواتي. وأخيراً، كيف تحولت الحانات والمقاهي، تدريجياً، ومنذ عشرينيات القرن 20، إلى دور سينما بسيطة، قبل تشييد الصالات. ثم كيف، بعد دخول التلفزيون فالحروب المتعاقبة، وغيرها من النكبات، باتت أغلبها محض ذكريات وأطلال.

التحدّث عن جنسيات وخلفيات القائمين على الصالات، ونوع الأفلام المعروضة والبرامج، ورقابة الدولة، وحتى رقابة أصحاب الصالات أحياناً (تغيير نهايات أفلام، أو تحريفها، لإرضاء الجمهور)، واللجوء إلى عرض أفلام البورنو في فترات، ومنع السلطات لأسباب سياسية؛ هذا كلّه مهم، تماماً كرصده الجلّي لدور التركيبة الطائفية بالمدينة ومناطقها، خاصة بين المسلمين والمسيحيين، وانعكاسها على صالات العرض، وأحياناً على نوع الأفلام المعروضة، وكيف نقلت الحرب دور العرض من سيطرة الأغلبية السنية إلى الأكثرية المارونية، وأنّ كلمة السيد مثلاً كانت تعني، عادة، أنّ صاحب الصالة مسلم، أمّا الخواجة فمسيحي حتماً.

فرادة “يا فؤادي“، إلى كونه لا يشبه غيره من أمثاله، نابعة من أنّه أساساً ليس كتاباً جافاً أو إحصائياً أو تاريخياً، أو يتبع منهجاً أكاديمياً، بل بانطلاقه أصلاً من الذاتيّ، رغم أنّه ليس سيرة ذاتية ولا مهنية صرفة، بل رصد شبه تاريخي، وشبه ذاتي، وتأمّل سينمائي ونقدي وفلسفي. يتنقّل بين هذا وذاك بمنتهى الاحترافية والسلاسة والتشويق، من دون حضور الأنا، رغم ذاتية السرد الغالبة في غير موضع. والأهمّ، تمتّعه بلغة عذبة، تمزج اللبنانية الصرفة بالفصحى، أحياناً.

يتشابه الكتاب وأمثاله في استحضار قوي للنوستالجيا، أو الحزن والتحسّر على ما لن يعود، ولا يُمكن للحاضر مضاهاته. مردّ أمر النوستالجيا إلى الشخصيّ تحديداً، إذْ بدت تجربتي مع الكتاب، في غير موضع، كأنّي أقرأ لناقد أو مؤرّخ مصري يحكي عن الجُرم نفسه الحاصل لصالات القاهرة، مع اختلاف أسماء الشوارع والبشر. هذا إلى درجة أنّ بعض الصُوَر تكاد تتطابق وسينمات القاهرة “الراحلة”. كما أنّ تطابق الأسماء الفرنسية للصالات البيروتية والمصرية، بصرف النظر عن الأسباب التي يوردها سويد في توضيح هذا، سياسياً وثقافياً، تعمِّق من النوستالجيا، وتؤجّج الحسرة والشعور بالتقصير.

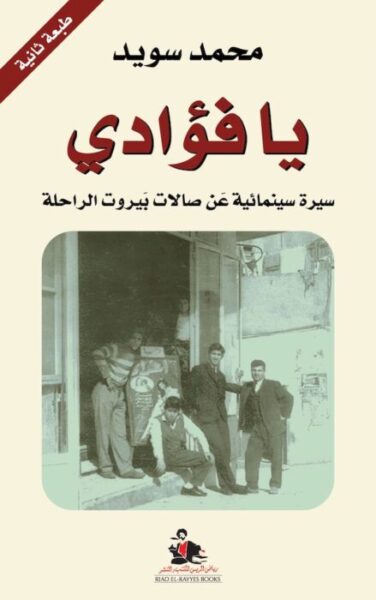

إلى عنوان الكتاب، الذكي للغاية، وكونه مدخلاً رئيسياً للقراءة والاستمتاع بفيض ذكريات ومعلومات، تُعتبر صورة الغلاف من أهم مداخل قراءة “يا فؤادي”، واستشراف ما يكمن خلف صُوره العديدة، خاصة صُور بيروت القديمة، وما تستدعيه من مقارنات حتمية وراهن المدينة وتطوّراتها. أما الأكثر إثارة الشجن والتساؤلات، فصُور دور العرض، التي تستدعي مثيلاتها “الراحلة” في بلدان عربية كثيرة، خاصة في مصر، وكيف تُركت للمصير الذي آلت إليه، هدماً أو إهمالاً.

الأكثر لفتاً للانتباه كيف أنّ أغلب دور العرض، أو الصالات، كانت عبارة عن بنايات مستقلّة بذاتها، مخصّصة لأنْ تكون دور عرض، وأحياناً مسارح. وكيف أنّ تلك البنايات، بتصاميمها المهيبة، وطرزها المعمارية المختلفة، أكسبت كلّ سينما هويتها الخاصة. إذْ بمجرد النظر إلى صورة مبنى، يتذكّر المرء اسم السينما، ومعها تترى الذكريات. استدعاء كهذا، بعيداً عن إثارة الحنين والشجن والذكريات، يطرح تساؤلات عن ماهية ذكريات راهنة، تكوّنت أو كانت في طور التكوّن، في غيبة صالات لم تعد مميّزة معمارياً، ولا ذات شخصيات مستقلّة، بعد أنّ صارت السينمات في عواصمنا مجرّد علب كبريت في مجمّعات السينما، أو في مولات التسوّق.