محمد هاشم عبد السلام

ليس صحيحًا أن السينما الإيرانية باتت، منذ فترة طويلة، حكرًا على الأسماء الكبيرة المُكَرَّسَة، المُهَيمِنة أو المُتسيدة للمشهد السينمائي العالمي، والمُستحوذة على نصيب الأسد من الجوائز والاحتفاء والتكريم. أيضًا، ليس صحيحًا أن أفلامًا بعينها، وبعض المخرجين المعروفين عالميًا، يحظون بكل هذا الاحتفاء والتقدير نتيجة لما يقدمونه من سينما تُرضي الغرب بالأساس. ولذا، يُقبل على تمويلها وعرضها، دون سواها. وأن في الأمور شبهة تضخيم لمواهب هؤلاء، وتقديرات مبالغ فيها لأعمالهم. وأن الهالة المنسوجة حول السينما الإيرانية عامة مفتعلة، في الأغلب، نكاية في النظام السياسي الإيراني، وطبيعة إدارته للحكم وشؤون المجتمع.

ما سبق يمكن جدًا دحضه وتفنيده بسهولة، وبأمثلة عديدة توضح مدى قوة وعمق وفنية “السينما الإيرانية”. لكن، المشكلة أن جل ما يُعرض من أفلام لمخرجين معروفين، نتفق أو نختلف عليهم وعلى مستويات أفلامهم، ليست هي “السينما الإيرانية”، وفقط. إذ، ثمة مستويات متعددة لما يمكن أن نطلق عليه “السينما الإيرانية”. تمامًا، مثل غيرها من السينمات في أنحاء العالم. إذ ثمة سينما موجهة للداخل، تخاطب المتفرج العادي وتميل نحو التفاهة والركاكة والميل للربح المادي السريع، وأيضًا تخدير الجمهور. وبين السينما الفنية الرفيعة المعروفة عالميًا، وتلك الجماهيرية المجهولة لدى الغالبية، ثمة شريحة عريضة جدًا ومتنوعة للغاية من الأفلام، الجيدة أو المتوسطة، لأجيال جديدة نسبيًا، تستحق أيضًا الترحيب في المهرجانات الدولية أو غيرها، ليس لكونها قادمة من إيران أو تحمل توقيعات لمخرجين إيرانيين، بل لكونها بالأساس توفر الحد الأدنى من الشروط الفنية والفكرية والإنسانية المفترض توفرها في أي عمل فني.

مثلاً، خلال الدورة الأخيرة لـ”مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي” الـ59، الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 12 تموز/ يوليو، 2025، عرضت 3 أفلام إيرانية، دفعة واحدة في أكثر من قسم، لثلاثة مخرجين من أعمار مختلفة، وخلفيات فكرية مغايرة، وأساليب ومعالجات فنية متباينة. إذ شارك فيلم “بيداد” للمخرج سهيل بيراجي في “المسابقة الرئيسية” ونال “الجائزة الخاصة للجنة التحكيم”. وشارك فيلم “الأشياء التي تقتلها” للمخرج علي رضا خاتمي في قسم “آفاق”. وفي قسم “عروض خاصة” شارك فيلم “وجه آخر لطهران” للمخرج علي بهراد. ثلاثة أفلام متنوعة ومتميزة ومثيرة للتأمل فعلًا في هذه السينما القادرة دائمًا على تقديم الجديد والمدهش، حتى على مستوى غزارة الإنتاج وتنوعه وتواصل الأجيال.

يتناول أول هذه الأفلام، السياسة والقمع والانغلاق المجتمعي، بينما يتمحور الثاني حول مشاكل العائلة ضمن إطار الجريمة والتشويق، في حين يغرق الأخير في تقديم قصة حب وفقد وانفصال نهائي بين حبيبين.

“بيداد”

في فيلمه الروائي الطويل الرابع، “بيداد” (وتعني الصرخة)، يعود المخرج الشاب سهيل بيراجي ليطرق باب السياسة بقوة. وذلك من خلال إدانته هذه المرة، وبشكل صريح، لقمعية النظام الإيراني ضد غناء المرأة تحديدًا، وذلك في كسر من جانبه، وبجرأة يُحسد عليها، لأحد المحرمات. صحيح أن المخرج (38 عامًا) ابتعد إلى حد كبير جدًا عن المباشرة، والصوت الزاعق، والافتعال، ولكنه، من ناحية فنية بالأساس، آثر تقديم موضوع فيلمه عبر حبكة وسرد وتصوير تقليديين جدًا. ورغم البنية التقليدية، إلا أن الجهد الإخراجي برز بشدة عبر الإدارة المتميزة جدًا للبطلين، وضبط الأداء التمثيلي في أغلب فترات الفيلم.

الاختلاط بين الجنسين، وعدم ارتداء الحجاب، والموسيقى الغربية، وامتلاك كلب، وزراعة الماريحوانا، ووشم الجسد، وقبل كل شيء، رغبة البطلة العشرينية سيتي (سارفين زابيتيان) في الغناء الفردي العلني، وتحدي السلطات، من بين أبرز المحرمات التي تجاسر المخرج على تقديمها في فيلم “بيداد”. المعروف أنه ليس مسموحًا للنساء بالغناء في إيران إلا في بيئة نسائية بالكامل، أو إن كان صوتهن ثانويًا بالنسبة للذكور، وبالكاد يمكن تمييزه ضمن الجوقة. لكن سيتي، بعد عدة مواقف معقدة، تبدأ في الغناء في الشوارع. تدريجيًا، ينجذب المارة إليها، ويلتقطون صورًا لها بهواتفهم، وتنتشر مقاطعها على الإنترنت. وسرعان ما تجذب عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. ما يلفت نظر السلطات، ويثير حفيظتها أكثر، وتتم ملاحقة سيتي، ومطاردتها، وأخيرًا، اعتقالها.

لكن فجأة، قبل اعتقالها وإسكات صوتها، يظهر شاب غريب وغامض، يرفض ذكر اسمه، ويصر على أن تناديه “هاي- يو” (الممثل الواعد أمير جديدي). اللقاء العابر، والمتكرر، بين الشابين يولد ديناميكية وكيمياء مثيرة ومشوقة وغامضة، وجديدة بعض الشيء على السينما الإيرانية، وتسهم إلى حد بعيد في تغيير مسار الأحداث الفرعية، وخلق حالة من المتعة وكسر المألوف. خاصة وأنهما لا يجمعهما إلا حب الحرية والانطلاق والتمرد والرغبة في فعل ما يحلو لهما. هو يُدخّن الحشيش الذي يزرعه بنفسه، ويمارس حبه للوشم، وهي تواصل الغناء دون أن يقمعها أحد.

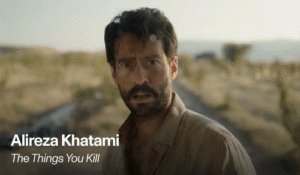

“الأشياء التي تقتلها”

عُرِضَ جديد علي رضا خاتمي، “الأشياء التي تقتلها”، لأول مرة في “مهرجان صندانس السينمائي الدولي”، في دورته الـ41 (23 كانون الثاني/ يناير – 3 شباط/ فبراير 2025)، وفاز عنه بجائزة “أفضل إخراج”. المثير فيما يتعلق بالفيلم أن الأحداث تدور في تركيا المعاصرة، واعتماد المخرج (45 عامًا) على ممثلين أتراك، واللغة التركية كلغة أساسية للفيلم. في حين أن فيلمه السابق “قصائد النسيان” (2017)، الفائز بجوائز “أحسن فيلم” و”أحسن سيناريو” و”الفيبريسي” في قسم “آفاق” بمهرجان “فينيسيا” عام 2017، تدور أحداثه في شيلي، وناطق بالإسبانية. ورغم الموضوع العالمي، لكن حبكة الفيلم، بالضبط مثل حبكة فيلم “الأشياء التي تقتلها”، إيرانية قلبًا وقالبًا. مما يلفت الانتباه إلى جانب آخر، غير معروف تقريبًا، في السينما الإيرانية. إذ يلجأ المخرجون الجدد، أحيانًا، إلى العمل أو التصوير في الخارج، (أفغانستان، تركيا، أستراليا، فرنسا، تشيلي، أميركا)، للهروب من الملاحقة الأمنية، ومشاكل الرقابة، وقيود تصاريح العمل في إيران. ورغم هذا، لا يمكن اعتبار هذه الأفلام غير إيرانية، أو بمثابة سينما إيرانية في المنفى، أو لمخرجين منفيين.

تدور أحداث فيلم “الأشياء التي تقتلها” الذي ينتمي لنوعية أفلام التشويق والإثارة والغموض والجريمة، الناتجة عن مشاكل اجتماعية وأسرية ونفسية بالأساس، في بلدة تركية مجهولة. تنقسم دراما الفيلم إلى جزأين. في الجزء الأول، نتابع معاناة علي (إكين كوتش)، مدرس الترجمة الذي عاش في الولايات المتحدة لسنوات وعاد إلى تركيا للتدريس بدوام جزئي في جامعة حكومية. علي متزوج من طبيبة بيطرية شابة وجميلة (هزار إرجوكلو)، لكنهما يحاولان الإنجاب بدون جدوى، فيما يبدو. نتعرف على عائلة علي، ووالدته المسنة التي لم تعد قادرة على رعاية نفسها، ووالده الفظ الذي يبدو أنه يُسيء معاملة والدته، وشقيقاته البعيدات.

تدريجيًا، تتصادم الحبكات المتوازية. تموت والدته فجأة بطريقة مُريبة للغاية، وتدفعه التطورات للشك في اعتداء عنيف عليها من جانب والده. خاصة بعدما اكتشف علاقته السرية مع جارتهما التي كانت تعمل على رعاية والدته. قبيل بداية النصف الثاني، وهو بمثابة مرآة عاكسة للنصف الأول، أو الوجه الآخر لنفس العملة، يظهر فجأة مسافر يُدعى رضا (إركان كولجاك كوستينديل)، في الأرض الزراعية التي يملكها علي خارج المدينة، ويعرض خدماته كبستاني. لكن، سرعان ما نكتشف مدى التبدل الذي يدخله رضا على مجريات الأحداث. سيما وأن شخصيته هي النقيض تمامًا لشخصية علي.

رغم طغيان الدراما الاجتماعية النفسية التشويقية، والطبيعة غير المعهودة أو الغامضة المقدمة بها الأحداث في الفيلم، يتحدى المخرج محرمات كثيرة أيضًا في السينما الإيرانية. إذ، بعيدًا عن الاشتغال الإخراجي الملحوظ، والجماليات الفنية اللافتة، على أكثر من مستوى في الفيلم، يتناول المخرج الآثار المُدمرة للتسلسل الهرمي الذكوري، على المستويين الشخصي والمهني. التناول لا يتوقف عند الاستعراض فحسب، بل يمتد إلى فعل العنف نفسه، وممارسته من دون تأنيب ضمير، ليس ضد الأبناء والبنات فحسب، بل ضد الزوجة أيضًا. وكيفية التواطؤ حول الأمر، حتى من جانب الشقيقات. كذلك، تصوير فعل القتل، بعد التدبير، بدم بارد، لارتكاب جريمة التخلص من الرمز البطرياركي، وبطريقة قاسية. ومن ثم، فضح العنف المُتوارث من جيلٍ إلى جيل، نتيجة لإخفاء ذواتنا الكاملة عمّن حولنا. وليس انتهاءً بالانتقام المباشر، حتى من أقرب الناس، وبسهولة. وهي من الأمور الصادمة والغريبة في الدراما الإيرانية.

“وجه آخر لطهران”

على عكس عنوانه الخادع، لا يحاول فيلم “وجه آخر لطهران” للمخرج علي بهراد (37 عامًا)، دفعنا للتفكير في السياسة أو الاقتصاد أو مشكلات المجتمع الشائكة، أو غيرها من القضايا الجادة، أو الموضوعات المعهودة في السينما الإيرانية الفنية. إذ حاول المخرج، بانفتاح وعفوية وحيوية غير معهودين في هذه السينما، إطلاعنا على وجه آخر أو شريحة من شرائح المجتمع في طهران. وإن اتسمت اهتمامات وحيوات ومشاكل هذه الفئة بالخفة أو النزق أو السطحية التامة. وذلك من خلال قصة حب جد بسيطة، وحتى يمكن وصفها بالساذجة.

تبدأ الأحداث بشاب وفتاة يتبادلان التحية في أثناء حفل زفاف صديقين لهما في أحد الفنادق الفاخرة. تدريجيًا، ومع تبادل الحوار بينهما، نتبين أن ليلى (أناهيتا أفشار) وباشا (علي شادمان) كانا زوجين ذات يوم، قبل أن يفترقا. وبينما يواصلان الحديث، بعد انتهاء العرس، نتعرف على قصة لقائهما الأول الجنوني، من خلال لقطات فلاش باك. ثم، نتبين من اللقطات الاسترجاعية كيف كانت علاقتهما الرومانسية متفجرة حرفيًا. وكيف انجذب أحدهما للآخر سريعًا. وتطورت العلاقة بينهما بسرعة من مجرد شغف أولي إلى مرحلة أكثر جدية.

من خلال عودته، في فيلمه الروائي الرومانسي الجديد، لينسج قصة حب واقعية مجنونة هذه المرة، وليست متخيلة أو متوهمة كما في فيلمه السابق “تخيل” (2022)، وكان أكثر قوة وعذوبة وعمقًا ودارت أحداثه في طهران أيضًا، يبين لنا المخرج أنه، أحيانًا، رغم الحب والتوافق والانسجام، عندما تحين لحظة اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة ومصيرية، تنهار العلاقة، ويمكن بسهولة جدًا أن يحدث الانفصال.

المثير للاهتمام في فيلم “وجه آخر لطهران”، كونه ليس تقليديًا أبدًا في سرد أحداثه ومواقفه الرومانسية الخالصة. وأن الحبكة ليست سوى مجرد ذريعة لاستعراض المخرج لقدراته على توظيف أكثر من نوع سينمائي، والمزج بينهما على نحو ساحر، وبانسجام يخلق صورة نابضة بالحياة لطهران وسكانها، حتى وإن كانت هذه الصورة غير متطابقة مع واقع وحياة أغلب أفراد المجتمع في طهران. إذ ثمة مقاطع غنائية غير قليلة بالفيلم، من بينها ذات طابع غربي، وحضور لـ”دي. جي” يرتدي ملابس الجوكر الشهيرة، أو لممارسة الحبيبين للعبة “البينتبول” أو القنص بالأسلحة الوهمية في ظل أجواء وديكورات شبيهة بعوالم الإسكيمو. وغيرها من اللقطات والمشاهد المتجاوزة للأجواء المعروفة أو المعهودة في السينما الإيرانية التقليدية أو الفنية.