محمد هاشم عبد السلام

26/4/2016

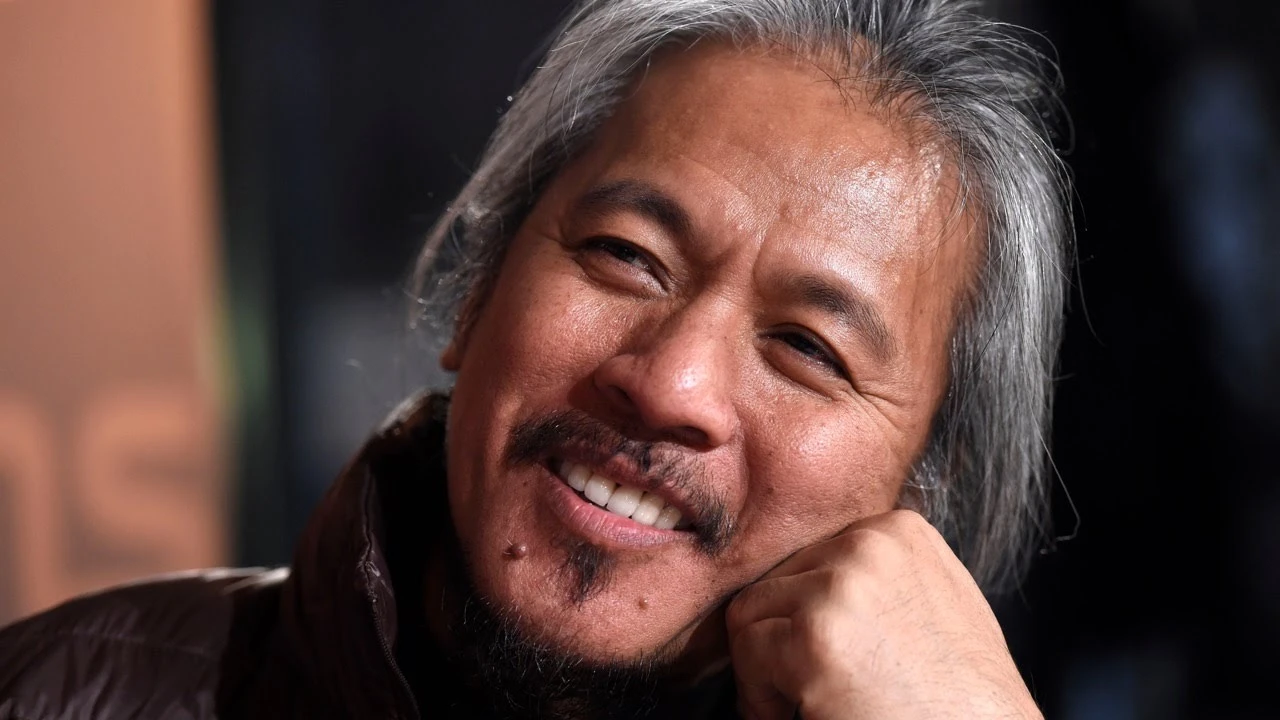

عن تاريخ الفلبين الثوري والدموي والاجتماعي وأيضًا التراثي تدور أحداث آخر أفلام المخرج الفلبيني الموهوب “لاف دياز”، وقد حمل الفيلم عنوان “تهويدة للغز الحزين”، ورصد فيه دياز واحدة من أهم الفترات في تاريخ الفلبين، حيث ثورتها ضد المستعمر الإسباني عام 1896. في مسيرة لاف دياز المهنية ما يزيد عن عشرين فيلمًا روائيًا طويلا وقصيرًا وتسجيليًا، وهو مخرج ومؤلف ومنتج ومُصوِّر ومونتير. وقد بدأ دياز، الذي ولد في كوتاباتو عام 1958، مسيرته المهنة في تسعينيات القرن الماضي فحسب.

بالرغم من أن الحديث عن لاف دياز وسينماه دائمًا ما يقترن بالتحدث عن، أولا وقبل أي شيء، أفلامه الطويلة التي تمتد لساعات وساعات، ورغبتنا في تجاوز هذا الحديث المتكرر لدرجة استهلاكية تثير السخرية أحيانًا، نظرًا لأن الرجل بات معروفًا منذ سنوات بأفلامه الطويلة، وطبيعتها البطيئة، وأن هذا الأمر ليس جديدًا عليه ولا على السينما عامة، وأنه لا ينبغي الحكم على الأفلام بأطوالها الزمنية، وأنه ليس ثمة ما هو مفروض زمنيًا في السينما أو الفن عامة، لكن مع آخر أفلام دياز، “تهويدة للغز الحزين”، تُجبِرنا بنية الفيلم على التحدث عن عنصر الزمن، لكن ليس من حيث الكم وإنما الكيف.

قبل أيام من الاستعداد لمشاهدة الفيلم، الذي تجاوزت مدته الثماني ساعات، ظلت دفعة من الأسئلة تلح على البال ولم تهدأ إلا بعد انتهاء المشاهدة، وكان على رأسها: كيف سيتعامل دياز دراميًا بالأساس مع ذلك الغول المرعب الذي يُدعى الزمن السينمائي، وفي أي جزء من الفيلم ستخونه الدراما، ولأي مدى زمني سيصمد الإيقاع دون أن يرتخي وتره؟ وهل سينجو دياز من ذلك الفخ، وغيره من الأفخاخ، كما فعل المجري بيلا تار، لا سيما وأن فيلميهما متقاربان زمنيًا إلى حد ما؟ راهنت أنه لن ينجح إلا لو أتى بمعجزة خارقة للمنطق. كان هذا هو الرهان. وكم تمنيت أن أخسره، ويطيش سهم الإيقاع الزمني المحمول على أجنحة الدراما، مُحلقًا بالفيلم بعيدًا، ورافعًا إياه إلى مصاف التحف السينمائية الخالدة فوق جبل الأوليمب السينمائي.

المُحبط في الأمر، أنه لم تكن هناك حاجة للانتظار لساعات طويلة حتى تظهر نتيجة الرهان، فسهم دياز انطلق منذ البداية بطريقة خاطئة، الأمر الذي أعاق تقدمه. لكن المثير في الأمر أكثر أن هذا السهم، بالتأكيد نظرًا لموهبة وفنية وحرفية من أطلقه، استطاع بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من زمن انطلاقه أن يُعَدِّلَ تدريجيًا من مساره، ويَسِنُ نصله، ويُضاعف من سرعته، ليشق الرياح مُصيبًا وجهته في النهاية.

لأسباب عديدة، مردها بالأساس إلى دياز نفسه، فهو المُخرج والمؤلف والمونتير، بدا “تهويدة للغز الحزين” مُضجرًا ومُربكًا ومُفككًا ومُصطنعًا منذ لحظاته الأولى وحتى ما قبل ثلثه الأول. إذ عانى الفيلم من انعدام التدفق الزمني والسلاسة على نحو عسير بالفعل. والحقيقة أن مرد هذا فنيًا لعيوب عديدة على رأسها، خلطه بين الأدب والسينما، وعدم استطاعته التمييز أو ربما تعمده الخلط بين الزمن الروائي والزمن السينمائي.

في الأعمال الروائية يمكن للروائي التحكم في التدفق الزمني عبر إيقافه أو تمديده أو حتى إطالته إلى ما لا نهاية، على سبيل المثال، الاستغراق في الوصف أو التحدث عن مشاعر الشخصيات أو حتى شخصية واحدة في لحظات أو فترات عمرية على نحو لا ينتهي. كل هذا يندرج في النهاية تحت توصيف اللحظة الواحدة الممتدة أو غير المتدفقة زمنيًا. في حين أن اللحظة الزمنية في السينما مختلفة، فهي تتخلق بالأساس عبر الحركة التصويرية المُمسكة بلحظة زمنية تتدفق في مشهد هو زمني بالأساس، والمونتاج هنا هو أداة السيطرة على مدتها زمنيًا من حيث الطول. هنا، المونتاج هو المُتحكم في الإيقاع الزمني للمشاهد، وتجميع المشاهد ذات الإيقاع المناسب معًا، هو الذي يخلق تدفقًا زمنيًا وإيقاعًا منسجمًا لبنية العمل ككل.

وربما أراد دياز منذ البداية الإمساك بناصية الزمنين في الثلث الأول من الفيلم، لكنه خلط أو تعمد الخلط بين طبيعة عمليهما كما أسلفنا. ربما مرد ذلك لكونه هو كاتب السيناريو والحوار، والذي اعتمد في أغلبه على شخصيات مُستمدة من أهم الأعمال الأدبية في تاريخ الفلبين، وإن كان لتلك الشخصيات أساس واقعي تاريخي، وهي روايات الطبيب والكاتب الثوري “خوزيه ريزال”، التي كانت بمثابة الشرارة للثورة التي اندلعت أحداثها، ومعها بدأت أحداث الفيلم، ليلة مقتله في 29 ديسمبر عام 1896. وهذا هو ما أدى بالأساس إلى ذلك الارتباك أو الغموض الذي ساد الثلث الأول من الفيلم، وذلك من ناحية فنية البناء.

إلى جانب هذا، برزت خلال الثلث الأول عدة مشاكل منها، آلية الأداء التمثيلي الذي غلب عليه الطابع المسرحي، كذلك الحوارات التي سادتها السطحية والمباشرة والخطابية على نحو ملحوظ للغاية، أيضًا عدم تفتح الشخصيات وتشكلها دراميًا على نحو سريع ومباشر، حتى تستطيع الوقوف على طبيعتها ودورها وماهية الروابط بينها، كذلك لم تكتمل الشخصيات ولم تتطور على نحو تام ومن لحم ودم، ويحدث تفاعل معها إلا بعد فترة جد طويلة، وبالأخص مع انتقال الفيلم إلى حيث الغابة والرحلة بداخلها، تقريبًا بعد ساعتين من بداية الفيلم.

أضف لهذه العناصر ذات الأثر الكبير في الإخفاق الإيقاعي بالثلث الأول من الفيلم، غلبة التصوير الداخلي طوال تلك الساعات، والتقشف الشديد لدرجة الغموض في تفاصيل الكادر، واستخدام الإضاءة الاصطناعية بإفراط على نحو غير مبرر في بعض الأحيان أو غير ذي جدوى، الأمر الذي شكل صعوبة مع فيلم مُصور بالكامل بالأبيض والأسود. أيضًا النقلات المونتاجية المفاجئة وغير المتسقة إلى حد بعيد، وهي ملحوظة مثلا من خلال عدم تطابق الإضاءة وانسجامها وكسر إيقاعها. وهذا بالرغم من أن كل تلك الأمور تشعر في بعض الأحيان أنها مقصودة لذاتها، وقد برز هذا في أكثر من مكان، وعبر أسلوب الإخراج المتغير على امتداد الفيلم، وبخاصة مع مشهد الحفل الباخوسي، قرب نهاية الفيلم، والذي تُحييه فرقة جاز بآلات نحاسية، ترقص على أنغامها جميع شخصيات الفيلم تجتمع معًا لأول مرة، ومعها أيضًا تلك المخلوقات الخرافية بالفيلم.

أما من حيث بنية الدراما، فنلاحظ أيضًا تأثر دياز الواضح بالأدب، وبخاصة فن الرواية، إذ نجدنا في مستهل الفيلم ذلك المُغني والمُطرب الشاب “إيلي بوينديا” الذي يستأذن من خطيبته أو حبيبته ليتركها كي ينخرط في الثورة. نظل نتابعه بينما يغني ويعزف ويتلو الأشعار منذ افتتاحية الفيلم، وإلى أن يشهد مقتل الأديب والكاتب “خوزيه ريزال”. ثم بغتة، يختفي من المسرح، وقد ظنناه بطل الفيلم، ليفسح المجال للأبطال الأصليين، الأمر الذي يستدعي إلى الذهن ما فعله الأديب الأيرلندي الكبير جميس جويس في مستهل تحفته الأديبة “عوليس”.

بكاميرا ثابتة طوال الفيلم، لا تتحرك إلا نادرًا، يؤسس دياز تدريجيًا عبر مسارين سرديين غير متقاطعين على امتداد الفيلم إلا عرضًا وعلى نحو وجيز قرب النهاية، لمجموعة من الشخصيات تعتبر بمثابة استعارة مجازية لمختلف طبقات المجتمع الفلبيني، تُحيل بالقطع الفصائل والعناصر الثورية المتناقضة داخل المجتمع الفلبيني. عبر المسار الأول، نتابع الشاعر الشاب “أساني” (جون لويد كروز)، رمز المثالية المتوقدة، والساذج بعض الشيء، الذي يتعرض للتضليل عندما يقع أسيرًا للفظ “سيمون” (بيولو باسكوال)، ذلك الشاب المُحرض المُتطرف، الذي يميل للعنف الثوري باسم الحرية والتحرر، وينتهج نهجًا عدوانيًا نحو الاستقلال، رغم أنه مثالي في أفكاره ويرغب في الخير لشعبه.

سيمون يحمل حقيبة مملوءة بالذهب في إشارة لتلوثه، فمن الواضح أنه قد تعاون مبكرًا في فترة من حياته مع القائد العام الإسباني، وقوات الاحتلال لسحق المعارضة. والثالث هو باسيليو (سيد لوسيرو)، المؤيد للثورة والذي يطلق النار على سيمون، الذي يتحول عن نهجه ويتوب، في حين يظل يصارع الموت طوال الفيلم بجرحه النازف، في رحلة عبر الغابة إلى حيث منزل عمه، كانت بمثابة التطهير المعنوي والفكري والجسدي له. فهو رمز للتشكيك والتهكم والاستخفاف وخداع الثورة، في حين أنه هو من يقول بأن التحرر من الإسبان ليس سوى خطوة أولى، ويتحدث أيضًا عن دور الفن وضرورته.

المسار الآخر لثلاث نساء، “جورجيا دي جيسوس” (هازل أورينشو) التي سُجِنت وزوجها بواسطة جنود “التاجالوج” المعادين للثورة. وهي تبحث بالغابة عن جثة زوجها “أندرياس بونيفاسيو” الأب الروحي للثورة الفلبينية. بالغابة، تقود جورجيا فريق البحث وهم، رجل ضعيف “ألي كاريو” (جويل ساراتشو) يعاني من مرض خطير بالرئة، وأم ثكلى “لينج هولي” (سوزان أفريقا) تعاني من الحزن لفقدان ابنيها في الصراعات الثورية المتناحرة. وأخيرًا، “سيزيريا بيلارمينو” (أليساندرا دي روسي)، التي تحمل سرًا عظيمًا يتكشف تدريجيًا عن تواطؤها الذي أدى لانتصار الإسبان الدموي على أهل قريتها عام 1897، في مذبحة وقعت في “سيلانج”. إذ كانت بطريقة أو أخرى عشيقة القائد، وأفضت له بأمر وجود ممر أو طريق سري للقرية، الأمر الذي مكنهم من تنفيذ المذبحة واغتصاب جورجيا واختطاف بونيفاسيو. يتعرقل بحث تلك المجموعة بالغابة مرارًا وتكرارًا ويحيد عن مساره عن طريق ثلاثة من “التيكبلانج”، كائن خرافي يجمع بين الخيل والبشر، من الأساطير الفلبينية.

عالم الغابة، الذي تدور خلاله الأحداث على امتداد ثلثي الفيلم وحتى النهاية، هو عالم رمزي يشير إلى عملية تطهر لعناصر تلك الأمة، وإنقاذها من الأدران التي كشفتها الثورة على جميع المستويات. وهنا، تبرز كثافة الصورة السينمائية وإيقاعها ودراميتها، والاعتماد الكلي تقريبًا على قوة الصورة والكادرات الرائعة، حيث كاميرا المصور “لاري ماندا” البطيئة المتمهلة على المناظر الطبيعية الغنية، والكثير من الكادرات المضاءة على نحو شديد الجمال، بفنية بالغة، رغم أنها غير مستمدة من مصادر طبيعية. كذلك، الفانتازيا الجميلة النابعة من طبيعة الغابة أو الغابات والكهوف والدخان أو الضباب غير الطبيعي الذي يغلف الكثير من المشاهد. أيضًا يبرز جليًا تكوين المناظر واختيار الأماكن والتجهيزات، وهنا يتجلى دور مهندس المناظر (بوبو دياز) على نحو قوي.

يُبرز عالم الغابة أيضًا شريط الصوت، وهو عبارة عن الأصوات الطبيعية في الخلفية، حيث الغابة والبحر وغيرهما، إضافة بالطبع إلى أحد الأبطال غير الظاهرين لكن البارزين بقوة وهو الصمت، فالفيلم به العديد من لحظات الصمت الطويلة الممتدة، حيث لا يحدث ولا يتحرك أي شيء. مع ملاحظة عدم الاستعانة بأية موسيقا على الإطلاق. في ذلك العالم، بدت على نحو جلي قوة الشخصيات المرسومة، والتمثيل الحقيقي، والحوار الرشيق المكثف. وفيه تجلى لنا كيف أن كل طرف من الأطراف أو شخصية من الشخصيات خان الثورة بطريقة أو أخرى بقصد أو دون قصد، ومن ثم كان من الضروري أن تكون هناك رحلة ما أو مُطهِّر، وقد تمثل في الغابة، لتطهير أرواحهم وأجسادهم، من أجل المواصلة لاحقًا.

إن لاف دياز الذي لا يمكن وصفه لا بالمخرج التقليدي ولا الحداثي، استطاع في فيلمه أن يقدم ملحمة روحية سياسية فلكلورية، مُضجرة بعض الشيء في بدايتها، لكنها في نهاية المطاف رائعة بالتأكيد، أرادها أن تنطق بتاريخ ثورة الفلبين فإذا بها تنطق بلسان حال جميع الثورات. فالثورة من وجهة نظره، التي تقع أحداثها بعيدًا عن الكاميرا، ليست نزهة، وممكن جدًا أن تلتهم أبناءها، ودائمًا هناك ذلك الصراع على السلطة بين القادة الثوريين. وأنه ليس ثمة نهاية للكفاح، ولا طريقة لمحو خطايا الماضي، وأن المهم هو الحفاظ على استمرارية المغامرة، حتى أثناء جر وحمل الوزن الهائل أو غير المحدود للتاريخ المخزي للأمة، حتى مع كل الغضب والحزن والخجل الذي هو جزء لا يتجزأ من كون أبناء وبنات الثورة شابهم الجبن والخيانة، رغم نبل هدفهم وكفاحهم وتعرضهم للاغتصاب. أيضًا يُدين دياز انتظار المدد أو العون الخارجي أو المُخلص، أيًا كان، دينيًا أو فلكلوريًا.

إن فيلم “تهويدة للغز الحزين” ليس الغرض منه المُشاهدة بقدر معايشة التجربة أو الخبرة المتعلقة بالثورة وجميع ملابساتها، وكذلك التحرر من المحتل الإسباني، والذي هو مجرد خطوة أولى فحسب في طريق الحرية، التي تتطلب مخاضًا ذاتيًا عسيرًا، ونضالا شاملا وكفاحًا على جميع المستويات. إن الفيلم مجرد نقطة انطلاق يُسلط دياز من خلاله الضوء على قيمة ومفهوم التحرر والحرية، ولكن كجزء نضالي حتمي من تاريخ لم ينته بعد. كما أنه يدعو ويؤكد على نبذ الكراهية والعنف والحض على التسامح والغفران، وأن الشباب هم الأمل، وأن روح الوطن والروح البشرية عامة لن يحررها سوى الفن، وأخيرًا، أن مولد الأمم وتحررها دائمًا ما يكون مصحوبًا بكم بالغ من الآلام والمعاناة.