محمد هاشم عبد السلام

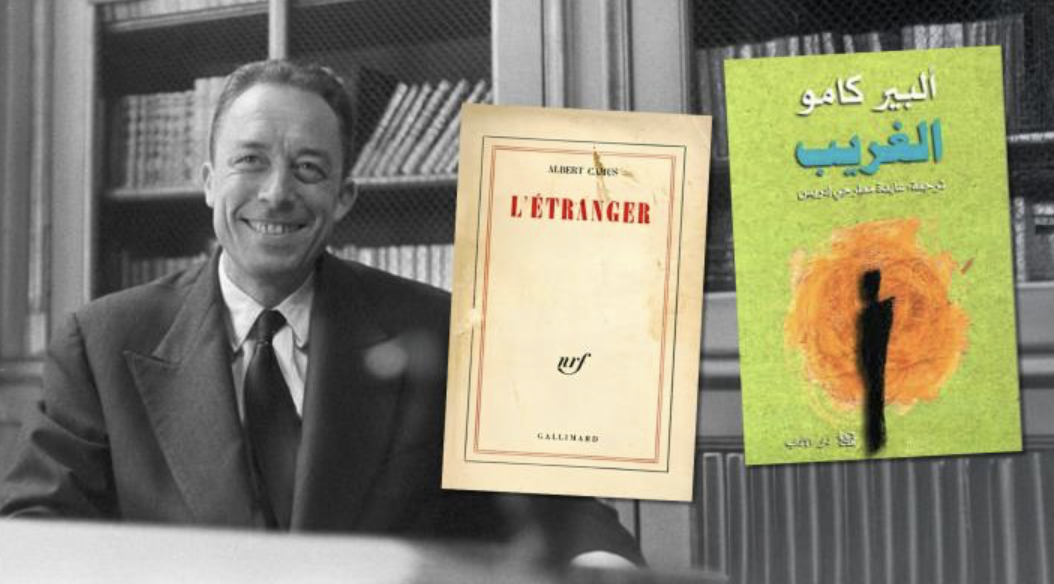

لا تزال رواية “الغريب” تشكل حجر الزاوية الأساسي المُجَسِّد دراميًا لفكر وفلسفة الأديب والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو. وبالرغم من انقضاء عقود كثيرة على صدور الرواية عام 1942، إلا أنها لا تزال إحدى الأيقونات الأدبية الأكثر حضورًا وشهرة حتى الآن، لأسباب عديدة وجيهة.

فلسفيًا تناولت الرواية، بصدق وعمق وتكثيف، أسئلة وجودية كبرى أساسية، كانت ولا تزال، محل اهتمام وتأمل وبحث، متعلقة بالمعنى والماهية واللامبالاة، وأيضًا الحرية والحب والموت، وغيرها الكثير مما يصب في صميم الأخلاق وفلسفتها. ورغم صغر حجم الرواية، وبساطة الأحداث والخيوط الدرامية، وقلة الشخصيات، إلا أن بطلها، صاحب الشخصية الأيقونية الخالدة، تحول إلى رمز للإنسان العبثي غير المكترث بالعالم كثيرًا، وغير المهتم بفهمه أو تغييره، بل قبوله كما هو، بدون أن تربطه به أية آمال أو أحلام أو حتى أوهام.

دراميًا، على غرار شخصيات كثيرة أدخلها الأدب العالمي إلى صرح الخلود، دخلت شخصية ميرسو بطل “الغريب” وبامتياز إلى عالم الشخصيات الأدبية الفردية غير المتكررة. وبات من الصعب جدًا استحالة نسيان اسمه أو حالته، حتى وإن نُسيت تفاصيل الرواية، والأحداث الدقيقة التي دفعته إلى قتل ذاك العربي، ذات ظهيرة. تمامًا كما بات من الصعب نسيان بعض الجمل التي تلفظ بها ميرسو، ولا تزال حاضرة في الأذهان، مثل الجملة الافتتاحية التي صارت من أشهر افتتاحيات الروايات، “بالأمس ماتت أمي”، أو الجملة التي ساقها كأحد أوهن وأعبث الدوافع المذكورة في تبرير اقتراف جريمة قتل “أشعة الشمس”.

تنقسم الرواية إلى قسمين، يمكن وصف القسم الأول بأنه يرصد التحول الطارئ على شخصية ميرسو، وعلى حياته ومحيطه وعلاقاته وسلوكياته حتى وقت اقتراف الجريمة. والقسم الثاني، وهو الأهم والأعمق والأكثر فلسفة وعبثية، يتجلى أقواه في مشاهد محاكمته. حيث تبرز الرواية التناقضات الثنائية بين الحياة والموت أو الوجود والعدم، والفرد والمجتمع، القانون والضمير، الحقيقة والنفاق… إلخ. انتهاء برفض التوبة والدين، ومعانقة الموت بصفاء فكري وتصالح نفسي، نشدانًا لحرية وتحرر من عبء الكينونة برمته.

ورغم البساطة الظاهرية للرواية، والسلاسة الدرامية للأحداث، والتقشف الجمالي الحاضن لتلك الفلسفة المعقدة للغاية، لم يجسر الكثيرون على الاقتراب منها سينمائيًا. وهذا، رغم سينمائية حبكتها وأحداثها، وسهولتها الإنتاجية المغرية. لكن، يبدو أن التحديات الكامنة في الرواية أبعدت عنها الغالبية، على مدى ثمانية عقود تقريبًا، باستثناء اقتباسها مرة في ستينيات القرن الماضي على يد الإيطالي لوكينو فيسكونتي. مؤخرًا، وبعد أكثر من نصف قرن، جرى اقتباسها على يد الفرنسي فرانسوا أوزون، وعرض الفيلم في “المسابقة الرئيسية” في الدورة الـ82 لـ”مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي“، هذا العام 2025.

في النسختين، فيسكونتي بالألوان عام 1967 وأوزون بالأبيض والأسود عام 2025، ينبغي التأكيد على أن المحاولتين اتسمتا بالجدية والفنية، وأيضًا الجماليات الخاصة النابعة من طبيعة اقتباس كل منهما، انطلاقًا من رؤية مخرجه للنص الأصلي، وطريقة تحويله إلى لغة الصورة. وهذا، رغم الإقرار بصعوبة تحويل النص المُركز والمُكثف، المكتوب بلغة محايدة وباردة ومتقشفة، وبضمير المتكلم النابض بأفكار ودواخل البطل. وبعيدًا عن أوجه المقارنة بين الفيلمين، وبينهما وبين النص الأصلي، وغيرها من التفاصيل، ينبغي التأكيد على أنهما حرصا على القبض على روح النص، وكينونة ميرسو، لكن أوجه نجاحهما، وأيضًا إخفاقهما، كانا مختلفين في جوانب عديدة.

“غريب” فيسكونتي

يصعب المرور سريعًا على محاولة فيسكونتي اقتباس “الغريب” سينمائيًا عام 1967، وهذا لأسباب مختلفة، أبرزها قطعًا كونه أول من فكر في التصدي لأفلمة رواية فلسفية جد صعبة مثل “الغريب”. والمثير للدهشة إنجازه لها بلغته الأم، مع بضع كلمات فرنسية، والكثير من الدوبلاج. وأيضًا جرأته على افتتاح الفيلم بطريقة مختلفة مغايرة للنص، وربما على نحو شكل مجازفة درامية، حيث اقتياد ميرسو (مارشيلو ماستروياني) مباشرة إلى مكتب المدعي العام للتحقيق معه.

المؤكد أن نسخة فيسكونتي تفوقت في نقلها لأجواء الرواية، والإحساس بالمكان وطبيعة الزمن، سواء فيما يتعلق بالمناظر الطبيعية والحياة والملبس وغيرها، وكان هذا راجعًا بالأساس للعامل الزمني. إذ لم يكن قد انقضى وقت طويل فارق بين صدور الرواية وتصوير الفيلم. ولذا، كان بالإمكان إيجاد أماكن تصوير في الجزائر، تكاد تتطابق أو على الأقل تسهم في الإيحاء بأجواء الرواية بامتياز، ونقل طبيعة العصر بدون جهد بالغ.

سينمائيًا، يمكن وصف الفيلم، المتسم بالأسلوب الواقعي، أنه “وفي لزمنه”، المتجلي بشكل لافت في أغلب لقطاته، وطريقة الأداء والتصوير، حيث غلبة الكاميرا الثابتة أو اللقطات المقربة، واللجوء إلى المشاهد الطويلة أحيانًا. الأبرز توظيف الإضاءة، خاصة الطبيعية، بأكثر من طريقة. كما الإضاءة الداخلية، المبرزة لألوان الديكورات التي تعمد فيسكونتي الاشتغال عليها بقوة.

من ناحية أخرى، ورغم ما كان يموج به العصر من تيارات فكرية وأزمات سياسية، إلا أن رؤية فيسكونتي العامة تعاملت مع الفيلم بالأساس كدراما جريمة، تنطوي على الكثير من التشويق والإثارة، وإن لم تخل من أبعاد فلسفية ونفسية ودينية أيضًا. وربما لهذا السبب جاءت افتتاحية الفيلم بمشهد اقتياد ميرسو القاتل إلى التحقيق.

من خلال تقنية الفلاش باك، قدم فيسكونتي الجزء الأول في حياة ميرسو القصيرة، كحياة خالية من الصراع تقريبًا حتى لحظة القتل. بينما في الجزء الثاني تجلى الكشف عن الصراع القيمي والنفسي والفلسفي من خلال تجسيد محاكمة ميرسو. تفوق فيسكونتي بالتأكيد في نقل ما كان يعتمل في ذهن ميرسو. خاصة في جلسات المحكمة، المصورة باحترافية وبراعة، وإمساك بروح فقرات الرواية إلى أبعد حد. ساعد على هذا أداء ماستروياني الرائع، خاصة لغة الجسد وتعبيرات ونظرات وجهه. لتتجسد لنا مشاهد قريبة فعلا من مسرح العبث، حيث تفقد الكلمات معناها، ويصير القانون في قاعة المحكمة محض استعراض اجتماعي أو حتى لغو. من هنا، ولعوامل متعلقة بالخبرة، يمكن القول إن أداء ماستروياني كان لافتًا، خاصة في ضوء قدراته وإمكانياته وتمرسه في نقل الأحاسيس المتنوعة. ومن هنا كانت قدرته على تجسيد صمت ميرسو الداخلي، وأيضًا حركاته القليلة، وتعابيره المحايدة، واغترابه الوجودي العميق، بدون مبالغة جمة أو افتعال كبير. وإن كانت تركيبته الجسمانية وطبيعة صوته غير مقنعين أو مغايرتين لما ترسخ في الذهن عن هيئة ميرسو.

أخيرًا، التزم فيسكونتي بخاتمة الرواية تقريبًا، واعتمد في نقلها على اللقطات المقربة المكثفة، الحاضرة، كما ذكرنا، على امتداد الفيلم. أيضًا، لم يبدل تقريبًا في الشخصيات أو الأحداث، ولم يضف أو يقحم أي خيوط جديدة. كذلك، لم يقترب من السياسة تقريبًا، ربما احترامًا لما كان كامو يخشاه من تأويل أحداث روايته اجتماعيًا وطبقيًا، وسياسيًا في المقام الأول.

المؤكد، أن “غريب” فيسكونتي، رغم مرور الزمن، ينطوي على رؤية ليست مزعجة، وقابلة للمشاهدة والتأمل والنقد، وإن ظلت الموسيقى من أكثر الأمور إزعاجًا، ناهيك عن مشاهدة الفيلم بالدوبلاج.

“غريب” فرانسوا أوزون

لا شك في أن التحدي كان كبيرًا فيما يتعلق بإنجاز فرانسوا أوزون لنسخته الخاصة من “الغريب”، تحدٍّ ينبع من العمل نفسه، وآخر متعلق بالابتعاد عن معالجة فيسكونتي الفيلمية، وثالث مرتبط برؤية أوزون الشخصية؛ وتلك، لم يخلص فيها كثيرًا لنص الرواية، وهذا مطلوب. وإن تجاسر على نص الرواية قليلًا، لاستعراض رؤى ضمنية تحيل إلى الطبقية تارة، وتخدم السياسة تارة أخرى. والمقصود بالسياسة التأكيد على البعد الاستعماري، وتكريس موقع الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي، ليس فقط كمجرد إطار تاريخي أو خلفية، بل كمكوّن يشكل إدراك ميرسو أو حتى لا وعيه، ووعي المجتمع الفرنسي الذي يعيش ضمنه. والتأكيد على التبعات الخفية لتحوّل المكان، بدون وعي ميرسو الكامل، إلى رمز للاغتراب الوطني والاجتماعي، ودفعه باتجاه العدوانية. من هنا، يبدو أن تناول أوزون للرواية كان في جانبه الأكبر لإبراز دوافع سياسية واجتماعية، وتسليط ضوء أكبر على علاقة استعمارية يبدو أن جذورها لم تناقش بأمانة وصدق كافيين.

دراميًا، في نسخة أوزون، نجد أن الشخصيات المرافقة لميرسو (بنجامين فوازان)، مثل حبيبته أو خطيبته ماري (ريبيكا ميردر)، والصديق أو الجار الرفيق ريمون (بيير لوتان)، منحت مساحة أوسع قليلا، خاصة علاقته مع ماري، مقارنة بالرواية الأصلية. مما ضخّم الأبعاد الاجتماعية والعاطفية المحيطة بميرسو، وركّز على علاقاته الإنسانية، أو شبه الإنسانية، وتسليط ضوء أكبر ليس فقط على العزلة، وإنما تعميق تفاعله السطحي أو بالأحرى تذرعه بالتفاعل مع الآخرين. أيضًا برز حضور شخصية جميلة في محيط ميرسو، ونلاحظ وجود شقيقة القتيل التي جرى التركيز على ظهورها في المحاكمة، ثم في مشهد الختام عند قبره، بطريقة أعطت بعدًا إنسانيًا أكثر، من دون إغفال الجانب الأخلاقي، وكذلك السياسي. تجلى هذا في مشهد غير موجود بالمرة في الرواية، حيث تظهر أمام القبر الغريب لشقيقها المدفون فوق ربوة عالية تطل على المدينة. ومع الأخذ في الاعتبار عنوان الفيلم المكتوب بالعربية في الافتتاحية، قبل العنوان الفرنسي، يمكن أيضًا تلمس رسالة أوزون السياسية والأخلاقية.

وعلى ذكر الافتتاحية، فقد سار أوزون سينمائيًا على هدى فيسكونتي. إذ افتتح فيلمه على نحو مغاير للرواية أيضًا. لكن في حين قفز فيسكونتي إلى التحقيق، عاد بنا أوزون إلى اقتياد ميرسو إلى السجن، واقتراب الشاب العربي منه في الحبس ليسأله عن سبب قدومه، فيخبره بقتله لـ”عربي”، مما يبرر قليلًا الفلاش باك السردي للأحداث.

إجمالا، يبدو أن أوزون كان يهدف لتقديم رؤية عصرية، بلمسات خاصة، لم تخل من جماليات فنية لافتة فعلًا. خاصة وأنه انحاز لاختيار فني جد صعب بتقديمه للعمل بالأبيض والأسود. ربما كحيلة يتجنب أو يتغلب بها على استحالة نقله الأمين لطبيعة وأجواء العصر في الجزائر على نحو مقنع. لكن المؤكد أن هذا الخيار الفني كان تحديًا فنيًا لنفسه، وللفيلم السابق، ولأحداث الرواية أصلًا، التي تُعطي أهمية بالغة للشمس وأشعتها وللضوء كعناصر أسهمت في الجريمة. المثير أن المخرج استطاع تخطي هذه التحديات بمهارة، بل وأبدع كثيرًا في توظيف الأبيض والأسود في مشاهد رائعة، مستغلًا توظيف الإضاءة، وتكثيف الظلال والتلاعب بها، خاصة في حضرة الصمت والعزلة، الأمر الذي خدم الجو الفلسفي العام، المعبأ بالعبث والاغتراب والعزلة.

رغم محاولة أوزون إبراز الفلسفي عبر فنيات سينمائية أعلت من شعرية الفيلم، وأبرزت جماليات صورة وتكوين، أكثر من إتقان وصدق أداء، لكن لم يتحرك إيقاع الفيلم بنبض سريع وحيوية تضاهي جمال الصورة أو تقترب من النسخة السابقة. نلاحظ أن الجزء الأول من حياة ميرسو استغرق أكثر من اللازم. وربما أخل هذا بنقل أوزون لعصب الرواية، المتمثل في جلسات المحاكمة، والتي لم يوفق فيها بالمرة، حتى مقارنة بتجسيد فيسكونتي لها، وإمساكه بروحها. لكن ما يغفر لأوزون إخفاقه هو تجليه الإبداعي في تجسيد مشهد المقصلة، الساحر والمرعب، ليس فنيًا وجماليًا فحسب، بل في استيعابه له فلسفيًا بالأساس.

بعيدًا عن التأملات الفلسفية العميقة وغير المسبوقة تقريبًا، فكريًا وتأمليًا، بخصوص المقصلة ونصلها، وطبيعة الموت بها، ودور الحظ، وكيف أنه من مصلحة المحكوم عليه بالإعدام ليس فقط التعاون وبأريحية مع جلاده، بل أيضًا تمنى أن تسير أمور الآلة ونصلها على أكمل وجه، وغيرها من أفكار وتأملات كامو في نهاية النص، نرصد مدى اجتهاد لوكينو فيسكونتي كثيرًا في نقلها، وكيف أوردها في جمل مختصرة على لسان ماستروياني. ورغم أن أوزون لم يفعل ذلك، وأسقط أغلب هذه الجمل، لكنه نجح في نقل ثقلها الأدبي والفلسفي في مشهد المقصلة. وقد تجلت فيه عبقرية أوزون في أكثر من مستوى، وأهمها مناوءته لفكر كامو، وبطله، الذي يذكر في كلمات ختامية:

“لكي يكتمل كل شيء، ولكي أحسّ أني أقل توحدًا، يبقى لي أن أتمنى أن يكون هناك الكثير من المشاهدين يوم تنفيذ إعدامي، وأن يستقبلوني بصرخات مليئة بالحقد والكراهية”.

وهو ما لم يتحقق البتة. إذ أمعن أوزون في أسلبة الأمنية، وتحطيمها كلية. وذلك من خلال ابتكاره الساحر والصاعق، لمشهد في قلب الصحراء، يخلو من أي شيء، خلا مقصلة وجلاد فوق تلة يصعدها ميرسو. حيث لا وجود لجماهير أو مشاهدين لاستقباله بصرخات حقد وكراهية.

ومع إغفال عامل الزمن، وتطور السينما، وأساليب الإخراج، وطبيعة المعالجة، تبدو نسخة أوزون الأقرب بلغة الصورة وفنياتها وجمالياتها، في محاولتها للتعبير أو الاقتراب من هذا العمل الأدبي الفذ، وإن عابها الأداء في المقام الأول، وإن كان بنجامين فوازان، بطل نسخة فرانسوا أوزون، هو الأقرب جسدًا وشكلا من الانطباع الذهني المأخوذ عن شخصية ميرسو.