محمد هاشم عبد السلام

تقريبًا مع كل صباح جديد، نطالع بحسرة وألم وأسى، مصائب وأهوال تحدث بمنطقة الشام على أيدي من يطلق عليهم أفراد الدولة الإسلامية أو تنظيم داعش. وفي السنوات القليلة الفائت، لم تخل جل المهرجانات السينمائية من فيلم أو أكثر، أغلبها تنتمي إلى السينما التسجيلية على جه الخصوص، تكشف لنا عن عمق وهول وفداحة ما حدث ويحدث هناك، في تلك المنطقة العريقة بحضارتها وتراثها وتنوعها الثقافي، والتي يبدو أن حربها تكاد تكون أبدية أو على الأقل لن تحط أوزارها قريبًا كما نأمل.

ومن بين الجوانب العديدة التي هي نسمع عن وقوعها بتلك المنطقة على أيدي أفراد ذلك التنظيم، هو عمليات التهجير والخطف التي يقوم بها أفراده. وبخاصة تجاه الأقليات الدينية التي تسكن تلك المناطق منذ قرون بعيدة. ومن بين أشهر تلك الأقليات التي تعرضت لأهوال جمة على أيدي التنظيم، تلك التي تعرف بالطائفة الأزيدية. وهم من الموحدين، وإن اختلفت عقيدتهم في جمعها بين الإسلام والمسيحية واليهودية وغيرها. وهم بالأساس يتمركزون في سوريا والعراق، ومنهم من يتحدث العربية، لكن لغة الغالبية العظمى هي اللغة الكرمانجية، وهي واحدة من اللغات الكردية. وقد تعرضت تلك الطائفة على مدى قرون للعديد من عمليات الإبادة، ولم يبق منها غير أقل من مليون نسمة تقريبًا موزعين في أرجاء العالم.

عقب سقوط الموصل وسيطرة التنظيم على مناطق شاسعة من شمال العراق، اجتاحوا بعد ذلك في عام 2014 مدينة شنجال أو وفقًا لنطقهم سنجار. وأقام أفراد التنظيم العديد من أعمال التدمير والقتل والسبي هناك، وقد اعتبرتها الأمم المتحدة مذبحة بحق أبناء تلك الطائفة، اضطرت من نجا منهم، وهم بالآلاف، إلى الهجرة. ولا يزال الكثير من أبناء تلك الطائفة عالقين على الحدود التركية، حيث يعيشون في معسكرات ومخيمات للأيواء، في انتظار مصير ما مجهول يترصد الغالبية منهم. في حين يتطلع البعض للهجرة إلى أوروبا أو إلى اللحاق بالأهل أو الأصدقاء ببلدان أخرى استقر بها من سبقوهم.

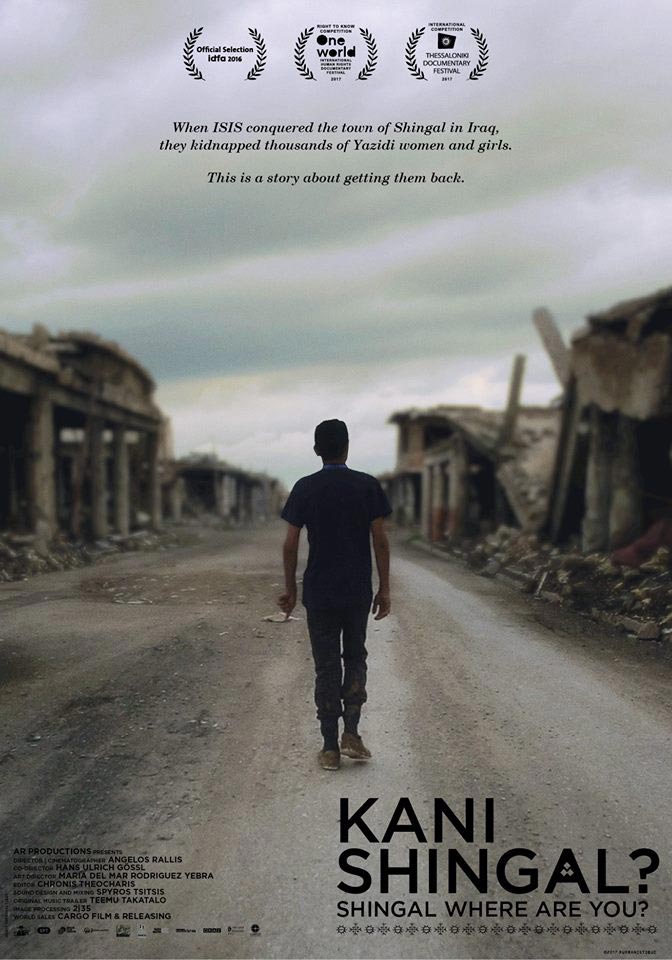

في فيلم “شنجال، أين أنت؟” (Shingal, Where Are You?)، للمخرج والمُصَوّر اليوناني أنجيلوس راليس، الذي عرض بالمسابقة الرسمية لمهرجان أدفا وسالونيكي ومؤخرًا دوك فيست، وحصل على جوائز وإشادات عديدة، نعلم من خلاله أنه أثناء تلك المذبحة الرهيبة، تم أسر ما يزيد عن ثلاثة آلاف فتاة أزيدية. وقد اصطحبهم أفراد التنظيم معهم من أجل القيام على خدمتهم أو الزواج منهم. وبالرغم من أن تلك القضية تعتبر العمود الفقري للفيلم وتتمحور حولها الأحداث الدرامية بالأساس، لكن الفيلم الذي يمتد زمن عرضه لأكثر من ساعتين، يُطلعنا على أوضاع الأزيديين بصفة عامة في تلك المعسكرات، وذلك على امتداد فترة زمنية ليست بالقصيرة، إذ يبدأ الفيلم في فصل الشتاء، وينتهي مع نهاية فصل الصيف.

يعتمد الفيلم، إلى جانب القصة الأساسية المتعلقة بالفتيات المختطفات، على خيطين رئيسيين للسرد، نتابع في أحدهما ثلاثة صبية، وفي الآخر الجد الطاعن أبو جلال. الأولاد الثلاثة أقرباء إحدى الفتيات المُختطفات، وأبو جلال هو جدها لوالدها. وفي الخلفية السردية للقصة الدرامية ولخيطيها، يحوم شبح تلك المدينة التي نسمع اسمها يتردد على لسان الأولاد في مطلع الفيلم، وغيرهم من أفراد تلك المدينة. بالطبع، كان من المفترض ألا يمتد زمن الفيلم طويلا إلى هذا الحد، لا سيما وأن الكثير من المشاهد واللقطات به لم تضف جديدًا سواء على مستوى الموضوع أو التطور الدرامي أو البناء أو حتى الحوار. لكن، في النهاية، الرغبة في تقديم كل شيء عن موضوع ما، هي التي عادة ما تكاد تفسد الأمر برمته.

مع بداية الفيلم، نجد التعب قد استبد بهؤلاء الصبية فوق إحدى الجبال المكسوة بالثلج حيث رغبوا – في نزوة طفولية – في الذهاب إلى حيث شنجال. وبعدما ابتعدوا ساعات من المعسكر، أدركوا من فوق الجبل، إنها في أعماق بعيدة لا يقون على الوصول إليها وهم في شدة التعب والجوع، ولذا يشرعون في تناول الثلج ليسدوا عطشهم وجوعهم. ومنذ تلك الافتتاحية والفيلم يمضي على فترات زمنية متفاوتة، متناولا القصة الأساسية، ثم يعود بنا ليذكرنا بهؤلاء الأولاد، الذين، مع حزنهم البالغ على مدينتهم وسبهم وشكوتهم داعش إلى الله، لا ينفكون عن اللعب ومحاولة إدخال بعض السرور والمرح على حياتهم البائسة.

بأحد منازل المعسكر البسيطة، مُجرد أرضية من البلاط، وجدران من الطوب العاري، وسقف، وغرفتين أو ثلاثة على الأكثر، نجد بالداخل عدة أُسر، يصعب على المرء تبين أو إحصاء عدد أفرادها، وهم من أعمار مختلفة. لم يهتم مخرج الفيلم كثيرًا بتوضيح العلاقات بين أفراد تلك العائلة الكبيرة. فقد انصب تركيزه بالأساس على الأب، الذي ندرك لاحقًا أنه في ورطة كبرى بعد اختطاف إحدى بناته، ونلمس مدى عمق المأساة التي يعيشها والعائلة، والمحاولات المُضنية التي تُبذل من أجل الإفراج عن الفتاة أو محاولة فديتها بالمال. تلك المأساة القاسية لا ندرك أبعادها كاملة إلا بعدما نشاهد عودة إحدى المُختطفات من نفس العائلة، بعد هروبها من أفراد التنظيم، وفرارها من العراق، وتسللها إلى الحدود التركية، حيث يُرحب بها ويُحتضنا أفراد العائلة في فرحة غامرة ودموع حارة وعناقات لا تنتهي.

تتحدث الفتاة عن الأهوال التي وقعت لها ولغيرها من الفتيات أمام أفراد العائلة، بداية من منعهن من الطعام والشراب ومنحهن المخدرات كي يغبن عن الوعي خلال الأسابيع الأولى، ثم إجبارهن على التخلي عن ديانتهم، وليس انتهاء بضربهن لأداء الصلوات وإقامة والشعائر. وبالطبع الزواج من أفراد التنظيم، وحمل الكثير من الفتيات، وتهديدهن بقتل الأطفال أو حرمانهن منهم، وأمرهم بالقتال معهم، والوقوف ضد أهلهم وأبناء طائفتهم. وسط كل تلك البشاعات التي تحكيها الفتاة، التي لا نعرف اسمها، تتساءل وهي تغالب دموعها المنهمرة، هل هذا هو الدين الإسلامي، وهل أمرهم الإسلام ورسوله بهذا؟ ومن خلال تلك الفتاة، يعرف رب الأسرة أن ابنته على قيد الحياة، ويعرف أنها توجد بالقرب من مكان يُدعى “تل عفر”، وأن بعض الشيعة يمكنهم المساعدة في استردادها.

وعلى امتداد فترة زمنية طويلة تكاد تزيد عن الساعة من زمن الفيلم، نلمس تلك الجهود المُضنية التي يبذلها الأب وأفراد الأسرة من أجل الحصول على المال اللازم لافتداء الابنة. بالرغم من الخوف المُحدق في عمليات النصب وضياع الأموال، ناهيك بأنه حتى في حال مصداقية العرض، فإن افتداء الفتاء، ووصولها سالمة من قبيل المحال تقريبًا. وخلال تلك المحاولات والاتصالات والانتظار والشوق والأمل والترقب، ينقلنا المخرج إلى الصبية الثلاثة ولهوهم، والجد الطاعن في السن أبو جلال، الذي ظلت الكاميرا ترصده في مشاهد عديدة، سواء داخل البيت بينما يشاهد الأخبار على قناة الجزيرة، جيث يتابع أحداث سوريا والعراق أو أثناء جلوسه بالخارج يتأمل الأحوال أو مع رفاق العمر. إنه بالفعل في غاية العجز عن الكلام أو التعبير عن أي شيء، وعندما يقترب منه المخرج بكاميرته في إحدى المرات بغية استنطاقه، يهم الرجل بالتحدث لكنه في النهاية يعجز عن النطق بأي شيء، ويأتي بتلوحية من يديه تنم عن اليأس، ثم يرفهما صوب السماء مُعلنًا تسليم أمره إلى الله.

بعد الكثير من الصعاب والاضطرار للعبور إلى الحدود العراقية، بعد منعهم من الدخول لساعات، ظلت الأسرة بالصحراء في المكان المتفق عليه لتسليم الفتاة، ومنذ ساعات العصر وحتى الغروب وبدايات الليل، لم تنصر العائلة على أمل أن تظهر الفتاة في أية لحظة. وبالفعل أخيرًا تعود الفتاة بعدما وصلت آلاف الدولارات المتفق عليها مقابل افتدائها أو بيعها ثانية. عندئذ، وبعد عودة الفتاة والفرحة بها، يبدأ أبو جلال في التحدث بقلب مفتوح لأول مرة للكاميرا ساردًا حكايته، ويتحدث عن كيف أن الكثير من العرب والمسلمين ساعدوهم وحافظوا على أرواهم. ومع اختتام أبو جلال لقصته التي رواها ليلا أمام النار في مشهد شاعري مؤثر، لا يقل مأساة عن مأساة طائفته. نعلم أن الحدود البلغارية قد فتحت فجأة، ونرى العشرات من الشاحنات ومئات الأزيديين بانتظار المغادرة، في حين يخطب فيهم أحد الأتراك بأنهم ليس عليهم مغادرة أماكنهم، وأنهم مرحب بهم. يشكره الكثير منهم، ويمضي البعض في طريقه ويعود نفر قليل.

فجأة، نرى رب الأسرة والصبية الثلاثة يصعدون أحد الجبال، ونرى في النهاية شاهد قبر مكتوب عليه، “أبو جلال 1933 – 2015″، توفي أبو جلال قبل أن يرى مدينته ثانية، تلك التي حلم بالعودة إليها والموت فيها، لكن القدر لم يمهله حتى يتحقق له ما أراد. ثم لقطة تالية، نجدنا إزاء أنقاض وخرائب لا قِبَلَ لأحد بها. نحن الآن في مدينة شنجال، بشوارعها وطرقها وأزقتها ودكاكينها، وما تبقى من أنصاف وأرباع منازل، وحطام وركام حيثما امتد البصر. يذهب الأب وابنه الصغير إلى بيتهم القديم ولا يجدان سوى الخراب والدماء، فينتاب الصغير الغضب ويناجي الله متسائلا، لماذا نحن ولماذا يفعلون هذا بنا ومن أمرهم بها؟ ويطلب من الله أن ينتقم منهم شر انتقام. في حين نرى الأب في مشهد امتد لقرابة الخمس دقائق، يقف وسط أحد الأنقاض، وبالكاد يلتقط أنفاسه.

دون أن يدري الآب هل يتوقف أو يمضي أو يجلس أو ماذا! وبعد تطلع طويل ممتد للخرائب، يتصل بزوجته يحاول أن يُطلعها أو يصف لها ما يراه. لكن المرأة لا تستوعب فداحة ما حل، فيخبرها أنه من الصعوبة البالغة استعادة ما كان، لأنه لن يُساعدنا أحد. لكن، علينا ألا ننسى أرضنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا حتى لو أكملنا حياتنا بعيدًا. فتجيبه الزوجة أننا سنبني كل شيء من جديد، فجيبيها، والحسرة والألم يعتصرانه بينما يجلس متهاويًا على أريكة، هذا إن سمحوا لنا. ثم يخيم الصمت وصوت الريح، والحزن. إنها واحدة من مآسي حياتنا المعاصرة، التي تحدث على بعد آلاف الكيلومترات عننا، لكننا لا ندري عن فداحتها شيئًا، وحتى إن أدركنا فسيصعب علينا التخيل. لكن وجود الكاميرا لتسجيل آثار ما وقع ربما يكون كافيًا لنقل جزء مما حدث ولانعاش الذاكرة كلما مالت إلى النسيان أو التناسي.